開発者が語るおすすめ活用法 第1回:eboardが生まれた理由

寒さも少しずつ緩みはじめ、春の気配が近づいてきました。新年度に向けて、eboardの開発者である代表の中村に、eboardおすすめの活用法を語ってもらいました。全3回連載の初回は「eboardが生まれた理由」について。eboardはどんな経緯で生まれて、どんな子に、どう利用してほしいのか。これまでは、あまりまとまった内容として発信できていなかったので、ぜひ最後までお読みください!

eboardのきっかけとなった講師経験

eboardを始めたきっかけは、私の学生時代の経験にあります。学生時代に学習塾や学習支援の現場で、講師として子ども達に勉強を教えていました。その中には、もちろん勉強ができる子もいたんですが、私がいた地域は所得的にも家庭的にもしんどい子もいたので、いろんな環境の子がいました。

その中でも特に多かったのが、学年の授業進度から、大きく遅れてしまった学び直しが必要な子たち。中3で、小学校の算数をやり直さないといけないとか、英語をアルファベットからやり直さないといけない状態の子もいました。

学習塾、特に個別指導や学習支援、そして家庭教師をされている方はイメージしやすいかと思うのですが、学校の授業に合わせて、定期テスト対策をしなくてはいけない。公立高校の受験には、評定(通知表)が大事になってくるので。けど同時に、そもそも習得できていない部分をさかのぼって学習しなくてはならない。それを並行して進めるのは、とても難しいんです。

学習指導に関われる時間は限られているので、テスト勉強をやると、受験や社会に出てからも必要な実力、基礎力は上がらない。逆に学び直しで基礎からやっていると、目の前にあるテストの点数は変わらず、その子もモチベーションが上がらない。そういうことがよく起きていました。家庭学習で補えばいいのですが、宿題を自力でやれる子も限られていました。

当時は、自習スペースにそうした子を呼んで「この内容を自習しておいてね」と伝えて、空いた時間にサポートをしたりしていました。けど、学習意欲が高くないと、少しわからない事があるだけで、学習が止まってしまう。家庭学習では、なおさらそうです。そこで、映像授業のようなツールがあれば、自分でわからないところを解消しながら、学んでいけるのではと感じていました。この経験を通して「ネット上に、いつでも、どこでもアクセスできる動画教材」があれば、多くの子の勉強のサポートになるんじゃないかと感じたのが、eboardの取り組みを始めるきっかけになりました。

「なかなかeboardをやってくれない」が当たり前

当時私が教えていた子たちは、学習意欲が高くは決してないですし、勉強のやり方がわからないという子も多かったです。今でも、eboardを現場で使っていただく中で、「なかなかeboardやってくれないんですよ」と言われるんですけど、まぁしんどい子にとっては、それは当たり前なんですよね(笑)。

ICTとか映像授業を入れれば、子どもたちがどんどんやってくれる、そんな魔法みたいな事は全くないですし、これは多分どの教材を使っても同じで。劇的にすぐに変化が見られる子も 時にはいるんですけど、やっぱりそこは期待するものではないなと思います。

ただ、一方で自学自習ができる教材があって、場と時間を確保されていて、「ここをやってみようね、わからなければ動画を見てみようね」という働きかけがあれば、やれる子はいるんです。「どうやったらいいかがわからない」というのが解消するので、学習時間を増やしていくことができます。

そうでない、本当に1対1で関わらないと勉強に向かってくれない子に対しても、eboardを使えるタイミングはたくさんあると思います。ドリルだけでも使えるし、自分が教えられない教科で動画を見せてもいい。ある子に1対1で関わるために、自分で進められる子にeboardに取り組んでもらうこともできる。今も私が同じように講師をしていたら、使い方は現場によって変わると思いますが、eboardを必ず使うと思います。そう思えるものを作っています。

その子のペースに合わせて、場を作ってあげること、関わりを作ってあげることが、学校や学習現場で、ぜひやっていただきたいこと。ICTや映像授業を使って、そこに集中してもらえるようにしたい。どこからでもアクセスできる学習環境として eboardがあって、いつでもどこでも、どんな環境にあっても、子ども達の学びを支えられるというのが、私たちが目指したいところです。

eboardはどういうふうに変わっていったか

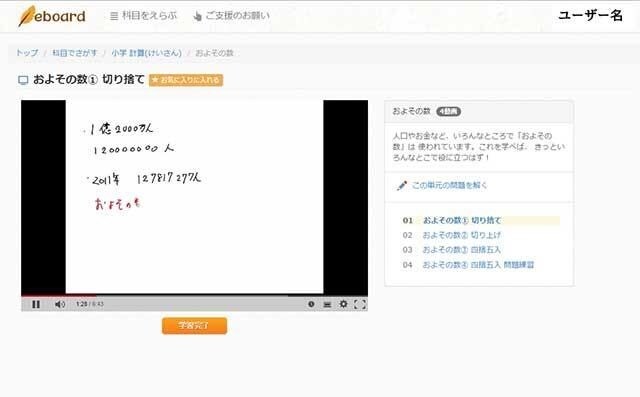

最初にeboardを作り始めた2011年〜12年頃は、ひたすら映像授業を作っていました。今でいうYouTuberですね(笑)。動画を作って、それを見て学習をしてもらっていたんですが、これを教育現場に持っていくと、できる子はどんどんできるけど、やはり動画を見て勉強し続けるのが難しい子もたくさんいました。

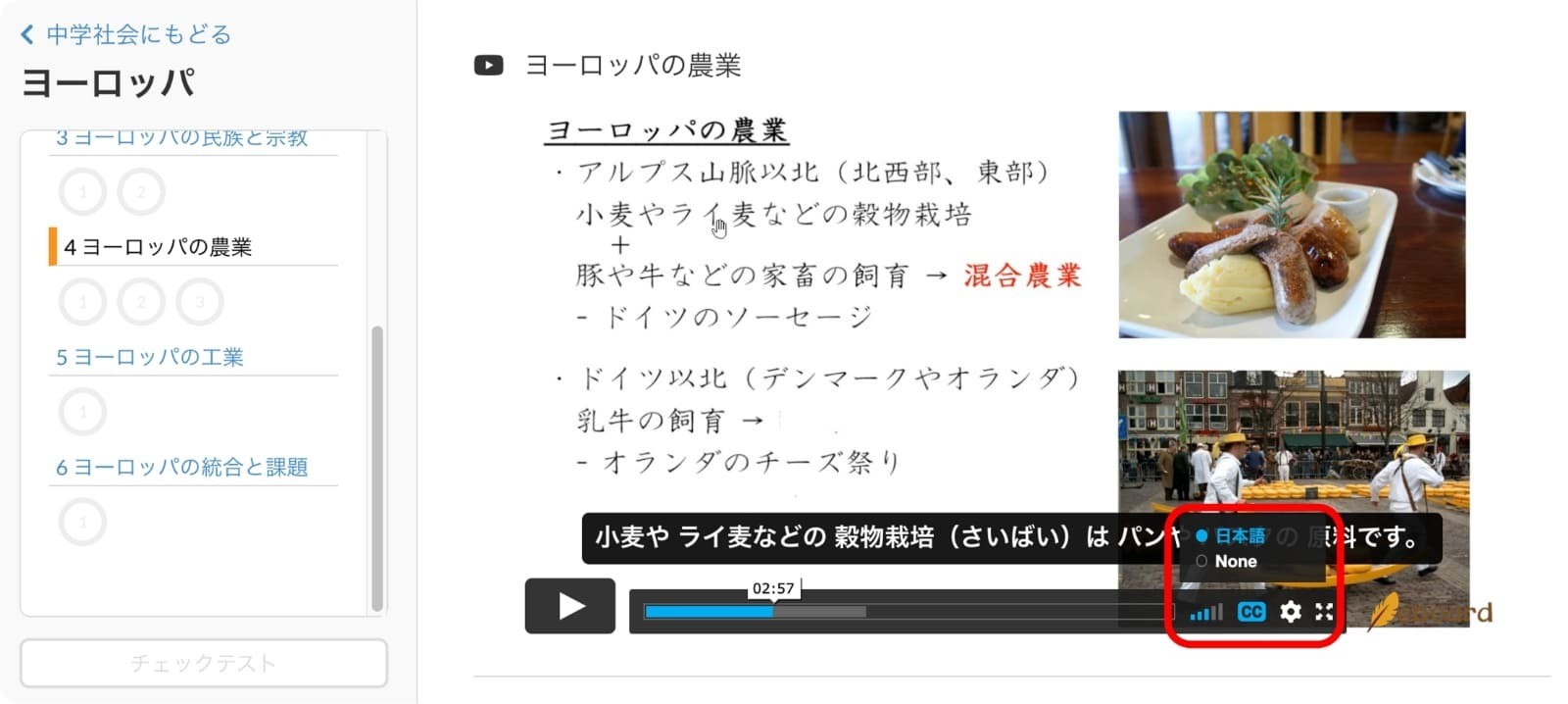

そこで、デジタルドリルを作り始めました。ドリルができてからの大きな変化として、今までは「映像授業を見てから、学習をする」、インプット→アウトプットの流れだったのですが、逆に、「デジタルドリルを解いてみて、わからなかったら映像授業を見る」という流れで学ぶ子が多く出てきました。アウトプット→インプット。

いきなり動画を見るのは、ハードルが高い子が多いんですね。ひとまず問題をやってみて、わからないところがはっきりすると、動画を見ようという意欲も高まります。あとは、その子の学習スタイルによって、「内容をきっちりインプットしてから、アウトプットしたい」という子もいれば、逆に「どんどん問題を解いて学習を進めたい」というタイプの子もいます。

なので、「映像授業を見てドリルを解く」「ドリルを解いた後に、わからない時だけ映像授業を見る」という、どちらのスタイルでも学べるようになった、というのが初期の大きな変化のひとつでした。

あえて 使い方・活用方法を限定しない

私が、eboardの一番いいところだと思っているところは、使い方やシーンを限定しないところだと思っています。今話した使い分けも、パターンの1つにしか過ぎなくて、例えば映像授業を見て、他の問題集を解いていくっていう子もいますし、ドリルだけやるという子もいます。

多くの教材は、この順番でこういうふうに学習しなければならない、ということが決まっている、あるいは先生が限定してしまっていることが多い。eboardは、いろんな使い方ができるような構成にしているので、学習が苦手な子であったりとか、その子の障害や特性の観点から、学びづらさを抱えている子にとっても、学びやすいと思っています。紙の教材や他のICT教材とも併用しやすくなる。教材やその使い方、サポート方法の「組み合わせ」で、学習のエンジンが回り出す子もいますから。

先生や保護者の方には「eboardはこう使わなければならない」「こう使うのが良い」という先入観を持って欲しくないと思っています。これは、他の教材にも言えることだと思っていて、限定をしてしまう事で学びづらくなってしまう、その教材の良さが失われてしまうことがあると思います。

「こういう使い方をしてみよう」というのを提示しつつ、しっくりこなければやり方を変えてみる。型にはめるのではなく、その子自身が自分の力で学んでいくためのサポートを、大事にしていただけるとありがたいな、と思っています。

連載「開発者が語るおすすめ活用法」目次

メールマガジン

メールマガジン

eboardの活動やICT活用、教育に

関する幅広い情報をお届けします。

eboard メールマガジン【登録無料】では、eboardの活動だけでなく、

GIGAスクール構想下での学校教育や学習支援、ICTを活用した学習方法など、

様々な情報をお届けしています。ぜひご登録ください。