ICT教材eboard

インターネットを通じて

誰でも、どんな環境にあっても

学べる場所を届ける

ICT教材eboardは、NPO法人eboardが開発するICT教材です。

「誰でも、どんな環境にあっても学ぶことをあきらめてほしくない」という思いから、

インターネット上で学べる場所を無料で提供しています。

※公立学校や個人は、無料で利用することができます。

学校・教育現場の数

1か月あたりの利用者数

266,626人/月

2024年6月の利用者数

なぜICT教材eboardは無料なのか

無料だからこそ、

学びを支えられる子がいる

生まれた家庭や地域、学校などの環境に関係なく、誰もが学べる社会を実現したいとの思いから、

無料でご利用いただけるICT教材eboard。多くの方の寄付で、その環境は支えられています。

eboardを無料で届ける

3つの理由

-

「お金がない」ご家庭でも

利用できるように日本でも、7人に1人の子どもが貧困状態にあります。生活保護家庭、母子家庭など経済的に困難なご家庭でも無料で利用できるようにすることで、家庭の経済格差が学力格差につながる状況を少しでも改善できるよう取り組んでいます。

-

公立学校・非営利活動の現場へすぐに届けられるように

一般の有料ICT教材の場合、公立学校での導入には数年単位の時間と膨大な事務コストがかかります。無料なら、先生や思いをもった大人が子供たちの学びを「支えたい」と思った時に、いつでも、どこでも、どんな環境にあっても、その思いをすぐに実現できます。

-

少数派(マイノリティ)の子の学びを保障するため

障害、発達や認知の特性、日本語能力などから、みんなと同じ学び方や教材では、どうしても学べない・学びづらい子がいます。eboardは、そうした少数派の子にこそ学びを届けたいと思っています。無料だからこそ、少数派の子に「選択の機会」を届けられます。

NPO法人eboardの活動

学びの困りごとや

学びを支える人へのアプローチ

インターネット上での学びの場所は、インフラとして必要だと思っています。

しかし、それだけでは限界があるのも事実です。私たちNPO法人eboardは、

学びの困りごとを抱える子どもを支える活動や

子どもの学びを支える大人をサポートする活動もおこなっています。

-

不登校・子ども支援団体研修プログラム

eDojo[イー道場]主に不登校の子と関わる教育・学習支援現場のスタッフの方を対象とした研修プログラムです。不登校の子ども達がつながりつながり続けられるような、よりよい学びの場をつくり、広げることを支援します。

-

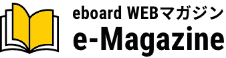

日本で唯一、字幕による学習機会の保障を実現

やさしい字幕ICT教材eboardのすべての映像授業には、学習のハードルが下がるよう編集された「やさしい字幕」がつけられています。ろう・難聴の子、外国につながる子、学びの困りごとを抱えた子を主な対象に、字幕による学習機会を保障します。

代表理事中村からのメッセージ

この動画は、2023年9月に開催されたICCサミット KYOTO 2023・ソーシャルグッド・カタパルトでのプレゼン動画です。

2013年「インターネットで自由に学べる場所があれば、多くの子ども達、先生方にとって大きな力になれる」との考えから、NPO法人eboardを立ち上げました。インターネットやタブレットで学ぶことが「普通」ではなかった当時、それを困難を抱えた子ども達に届けていくということは、なかなか理解されるものではありませんでした。

しかし、2020年、2030年の社会を考えたときに、「インターネット上に、どんな環境にある子でも、学べる場所がある」ということは、決して欠かせないもの、多くの子ども達の救いになるものだ、と私たちは考えていました。

そんな私たちの活動に対する社会からの理解は、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大、公立学校での1人1台端末の整備により、大きく変わりました。インターネットやタブレットで学ぶことが「普通」のことになったのです。私たちの描く社会に、多くの方が共感し、応援してくださるようになりました。

今、「これからの社会において、インターネット上に、どんな環境にある子でも、学べる場所が必要か?」と問われれば、多くの人が「必要だ」と答えるのではないでしょうか。自治体や学校、地域や家庭によらず学べる場所は、ICTの環境が整備された今、子ども達や子ども達を支える人にとって、大きな力となります。

そして、その役割を担うことができるのが、その可能性を信じ、ずっと活動を続けてきた私たちNPO法人eboardです。しかし、急速な社会の変化、それに伴うeboardの利用者の増加は、eboardの運営にかかるコストの増加も、もたらしました。eboardが、これからの社会の「学びのセーフティネット」であるためには、あり続けるためには、より多くの方の応援が必要です。

私たちは、この「インターネット上に、学びのセーフティネットをつくる」というチャレンジを、一人ひとりは小さな力であっても、できるだけ多くの方からの応援で成り立たせたいと考えています。多くの方に支えてもらうことで、私たちもそれに応えるための活動をすることができるからです。

eboardでは、毎月約20~30万人の子が学んでいます。この次の時代の「学びのセーフティネット」をつくる、支えるために、力を貸してください。

最後まで読んでいただき

ありがとうございました

「学びをあきらめない社会」の

実現のために

私たちの活動をご支援ください

上記以外の金額で

eboardの教材と支援活動は、

多くの方に寄付によって

支えられています。

マンスリーサポーターになる