代表対談:先生に寄り添う授業支援クラウド「スクールタクト」開発者が描く、これからの学び

NPO法人eboardは、2024年度から、活動を応援いただく企業・団体の皆様から毎年一定金額のご協賛をいただく「企業スポンサープログラム」をスタート。2024年11月から、全国2,500校以上が利用する授業支援クラウド「スクールタクト」を開発・運営する、株式会社コードタクトにご参加いただきました。

そこで今回は、株式会社コードタクトの代表取締役 CEOであり、授業支援クラウド「スクールタクト」の開発者でもある、後藤正樹さんにインタビューさせていただきました。

-

株式会社コードタクト 代表取締役 CEO

後藤 正樹さん

早稲田大学教育学研究科博士課程満期退学、洗足学園大学指揮研究所を卒業。大手予備校にて物理講師、教育系企業でのCTOを経て、現在、株式会社コードタクト代表取締役、株式会社スタディラボ取締役、また、デジタル庁にて非常勤国家公務員として教育のデジタル化を進める。 これまでに総務省プロジェクトマネージャーや教育委員会の委員なども務める。またエンジニアとして、情報処理推進機構(IPA)より未踏スーパークリエータに認定、指揮者としては琉球フィルハーモニックオーケストラ指揮者などを務める。 -

NPO法人eboard 代表理事

中村 孝一

1986年、兵庫県生まれ。大学在学時、学習塾や学習支援現場での経験から、子ども達の学習課題を痛感。外資系コンサルティング会社勤務を経て、2011年eboardを創業し、2013年にNPO法人化。2016年、世界経済フォーラムGlobal Shapers Osakaハブメンバーに選出。

スクールタクトとeboardの出会い

中村:後藤さんと最初にお会いしたのは、総務省の実証事業(先導的教育システム実証事業)がきっかけでしたよね。当時はeboardもまだやっと法人化した頃で、後藤さんもコードタクトを立ち上げた時期だったと思うのですが、当時のeboardの印象ってどうでしたか。

後藤:最初の印象は、もう本当にすごいことをやる人が日本にもいるんだなと。当時からすでに多くの企業が有料で学習ソフトを手掛けている中、それを無料でやるって普通考えないじゃないですか。NPOでやるっていうのは。今のように、1人1台環境も整備されていなかったし、その志の高さがただただ、すごいなと。

中村:おお、ありがとうございます。嬉しいです。私の後藤さんの印象は「この人天才だな」と思ったんですよ、正直。優秀な人はたくさんいても、天才ってなかなか会わないじゃないですか。会社の代表というだけでなく、未踏のエンジニア(※)でプロの指揮者でもある。そんな複数の分野で才能のある人は、自分の周りにはそれまでいなかったですね。

※ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「未踏IT人材発掘・育成事業」で支援を受けた優れたIT人材のこと。

教育や学習の面では、当時から、授業や学びのあり方に問いを持っていて、とても刺激を受けました。私は「勉強で困っている子をどうにかサポートしたい」という強い思いはあったんですが、その分見ている世界がすごくせまかった。ある種古い学力感で、困窮しているからこそ勉強を頑張って、いい点を取って、行きたい進路に進んでいけるといいという世界観。

一方で、後藤さんは、当時から主体的な学びや協働的な学び、対話的な学びというのを志向していて、それを一つのツールとして「スクールタクト」に落とし込んでいこうとされていた。視野を広げてもらったと思います。

1人1台で広がった「使い方のバリエーション」

中村:それから10年近くたって、スクールタクトもeboardも、よりたくさんの先生方や子供たちに使ってもらえるようになりました。GIGAスクール構想で1人1台環境が実現されてからも3〜4年経ちましたが、今の学校でのICT活用について、後藤さんにはどう映っています?

後藤:そうですね。1人1台になって、ようやくタブレットやツールが「馴染んできたな」と感じています。ピアノの練習でも、バイオリンでもサッカーでも、なんでもそうですが、馴染むまでは、毎日触れることが大事。週に1回とかだと、なかなか上達しません。数人に1台だった頃は、先生も子供も馴染むほど使えなくて、まだ特別感のあるものでした。

今は、それが馴染んできて、よく言われるように「教具から文具に」(※)なってきているなと感じます。eboardは、どうですか?

※ ICTを黒板のように先生が教えるための「教具」としてではなく、鉛筆のように子供が普段から使える、学ぶための「道具」になっていくという考え。

中村:そうですね。1人1台になって、eboardの使い方もグラデーションが出てきたなと思います。今までも、先進的に1人1台で使ってもらうこともあったんですが、実証事業も多く「個別最適化された学び」を先生が「頑張って」やっていた感じ。

でもそれが今は、自由進度な学びなど「個別化」を目指して実践されている先生もいれば、教具的にeboardの動画を投影してもらったり、宿題にしたり、余った時間の演習に使ったりと、バリエーションが増えてきました。

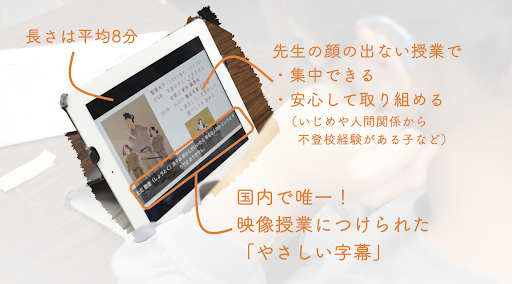

もう1つの嬉しい変化としては、不登校の子や、障害などから学びづらさを感じている子に対して、先生からeboardを紹介してもらうケースが増えたこと。授業の中だけじゃなく、むしろ授業に参加しづらい子に、必要なタイミングで提示してもらえるようになったのは、とてもありがたい変化です。

▲ICT教材eboardの特徴

中村:スクールタクトの使い方でも、そうした「使い方のグラデーション」ってありますか?

後藤:ありますね。やっぱり小学校から中学、高校でも使い方が違いますし、教科や先生によってももちろん違います。全体的な傾向でいうと、学齢が上がるほど「個別」の場面で使ってもらうことが多くなっています。中学、そして高校に行くと学習内容も増えてくるので、まだまだ知識・技能の比重が大きいなと思います。そこでは、個別化や効率化のためにスクールタクトを使ってもらうことが多いです。

一方で、小学校では「協働」のシーンで使ってもらうことが増えてきました。児童同士でコメントしあったり、お互いの振り返りを確認したりといった場面が、多くの学校で見られるようになりました。特に、スクールタクトは、振り返りのサポートに力を入れているので、授業の最後に振り返りを書いてもらって、それを先生が評価や次の授業に活かしていくことも増えています。

「個別最適な学び」も「協働的な学び」もどちらも大切です。いろんな先生が様々な実践をされている中で、スクールタクトを使ってもらうことで、今まではチャレンジしてこなかった授業にチャレンジしてもらいたい。そうすると、きっと今までとは違う子供の様子が見えてくるし、そこから先生も子供も新しい学びや気づきがあると思うんですよね。

スクールタクトは1つの「ツール」ではありますが、そこだけにとどまらず、先生方と一緒になって、少しずつ学びのスタイルやマインドを、よりよい方向に進めていきたいなと思っています。

スクールタクトは授業の「伴走ツール」

中村:なるほど。今となっては「個別最適」とか「協働的な学び」といった言葉が広がってきましたが、後藤さんとは出会った頃から、よく一緒にこうしたテーマで話をしてきたように思います。

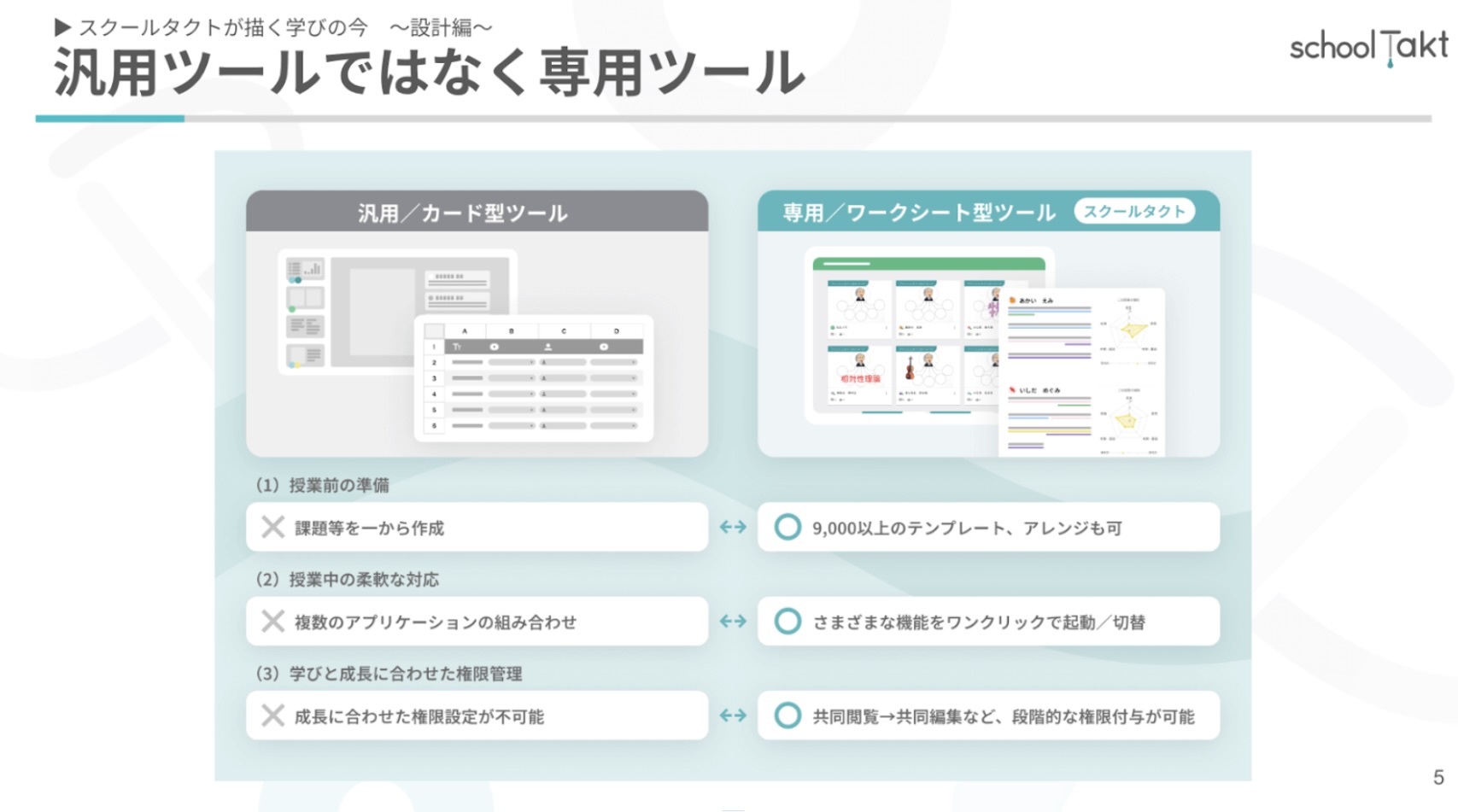

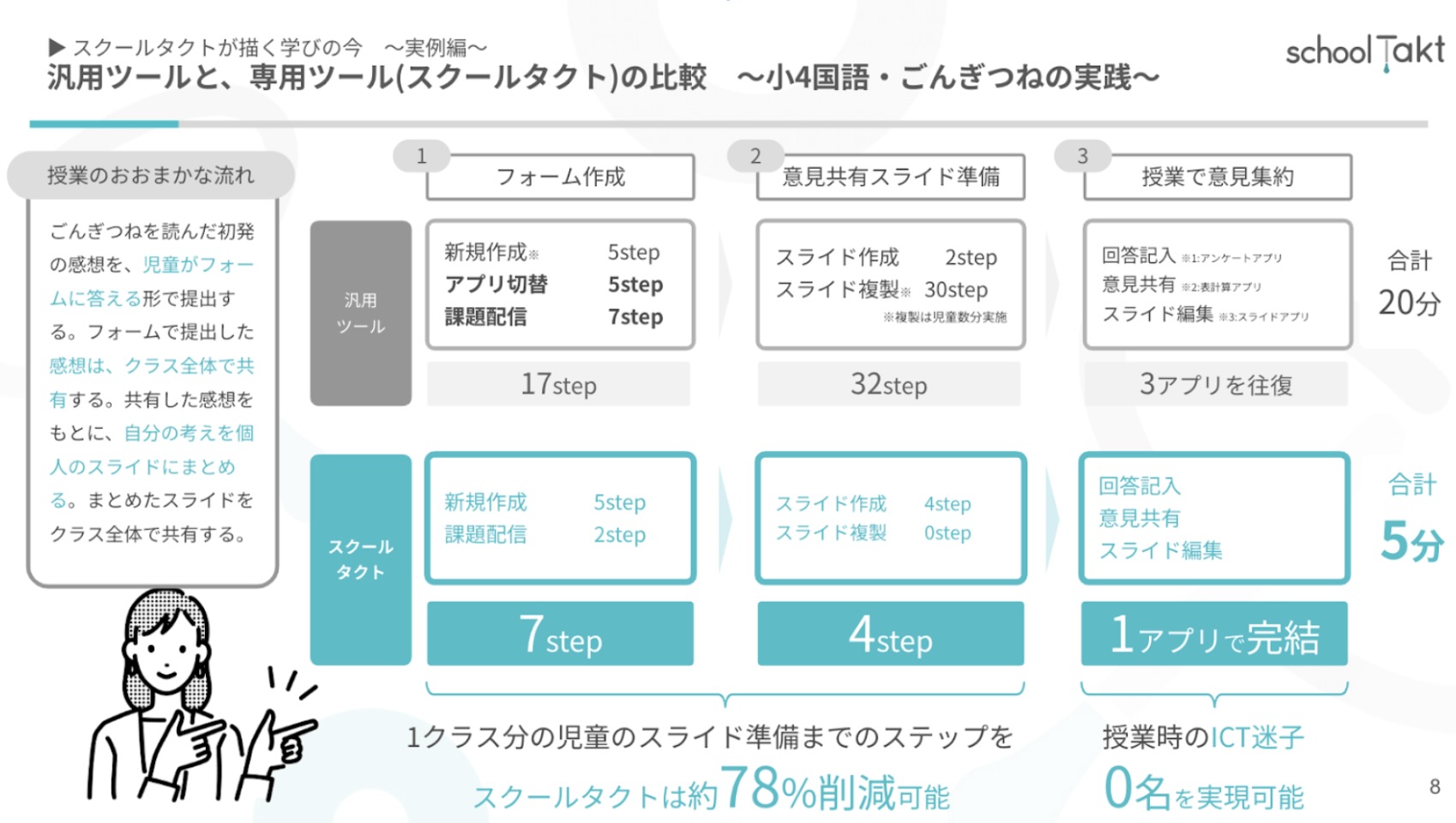

スクールタクトを使っていると、そうした「学びのあり方」へのこだわりを感じるのですが、他のツールとの違いって、どんなところにあるでしょうか? 先生の中には、Google Classroomや(マイクロソフト社の)ワード、パワーポイントを使って、うまく実践されていると思うことも多いんですが、やっぱり違うものでしょうか?

後藤:そうですね。私も現場でそうした「汎用ツール」を使って授業される様子を見ることも多いですが、やっぱり違うなと思います。そもそも汎用ツールは、ワードであれば文書だし、エクセルであれば表計算、パワーポイントはプレゼンテーションというように、何かを1人で作るために開発されたものです。今は共同編集もできますが、基本的には1人で作るか、全員で作るかの2択。

でも授業では「1人で学ぶ」「グループで学ぶ」「全員で学ぶ」というスタイルを、柔軟に行ったり来たりできることが大事ですよね。これは ICT の利用に関わらず、日本の先生方が実践してきた授業の形です。

けれど、そこで無理に汎用ツールを使おうとすると、どうしてもツールに授業を合わせないといけなくなる。「まずは1人で考えてみよう」という時に他の子の考えが見えたり、逆に見られてしまったり。いざ、「全体で共有したい」という時に、手間取ってしまったり、不用意に他の子が書いたものを消してしまったり。それを気にしていると、先生がやりたい授業の形を妨げてしまう。

中村:確かに。仕事で使う上では、そこまで頻繁に共有する範囲を変えたりしないですけど、授業だと、そこ(個別↔︎グループ↔︎全体)を頻繁に行き来しますよね。

後藤:そうなんです。これは、子供の安心という意味でも、とても大事だと思っていて。みんなが見られる環境で「さぁ、自分の意見を書いてみましょう」って言っても、他の子の目が気になって書けない子もいますよね。他の子の意見を見て、自分の意見も変わることもある。参考にするのはいいですが、書いたことを「パクられた」とか「消された」ってなると、安心してツールを使えません。

中村:いやぁ、そこまで考えられていませんでした。安心して使えるのは、めちゃくちゃ大事ですね。正直汎用ツールでもできそうかなと思っていたところがあったんですが、いざやろうとすると、ファイルや権限を細かく設定して、準備に相当時間をかけないといけない…30人、40人のクラスで毎日やるのは、ちょっと現実的に無理ですね。

後藤:そうなんですよ。それがスクールタクトだと瞬時にできてしまう。細かい話ですが、1つの授業を実現する上で、複数のツールを往復するとか、手順が多いとなると、先生も子供たちも使う負担が高まりますよね。それにより、ICTを使わなくなってしまう。

後藤:先生方の多忙化が問題になる中で、本来は効率化・省力化につながるはずのICTが、逆に先生の業務を増やしてしまう。そうなってはダメです。

「子供たちが大人になっても使えるだろう」という理由で、ツールを選ぶ考え方もあります。ですが、技術はものすごいスピードで進化していて、特にソフトウェアの分野は移り変わりが激しいです。10年後、企業でワードやエクセルが使われているかどうかもさえも怪しい。だからこそ、「今、この授業で使いやすいかどうか」が大切な視点になってくると思います。

中村:なるほど。私自身、とても理解が深まりました。なんとなく「スクールタクトの方がいいんだろうな」と思ってはいたんですが、先生の授業形態にフィットしたツールであること、それが、多忙化解消や子供たちの使いやすさにもつながってるんですね。

個別最適 と 協働最適?

中村:ここまで話を聞いていると、もうツールとして完成してるなと思ってしまったんですが、後藤さんのことだから、きっとさらに実現していきたいことがあるのでは、と思います。ぜひ、聞かせてください。

後藤:そうですね、まずは、自由進度学習のような「個別最適な学び」をもっとサポートしていきたいですね。「個別最適な学び」が広がってきたのはとてもいいことだと思うのですが、授業を見学させてもらう中で、「活動あって学びなし」のような様子を見ることもあります。

当然、子供たちは、最初からうまく目標を立て、振り返りをして、自分で学びのサイクルを回せるわけではない。学習の進度もそうですが、目標の立て方、振り返りの仕方についても、足場をかけて進んでいく必要があります。先生からも「一斉授業ならわかるけど、自由進度で、どう子供をサポートすればいいかわからない」と聞くこともあります。スクールタクトを使ってもらうことで、そこをサポートできるようにしたいですね。

中村:それは、eboardの目指したい学びのあり方とも重なりますね。一方で、とても難しそうだなとも思うのですが、具体的にはどんなイメージ、どんな機能なんでしょうか。

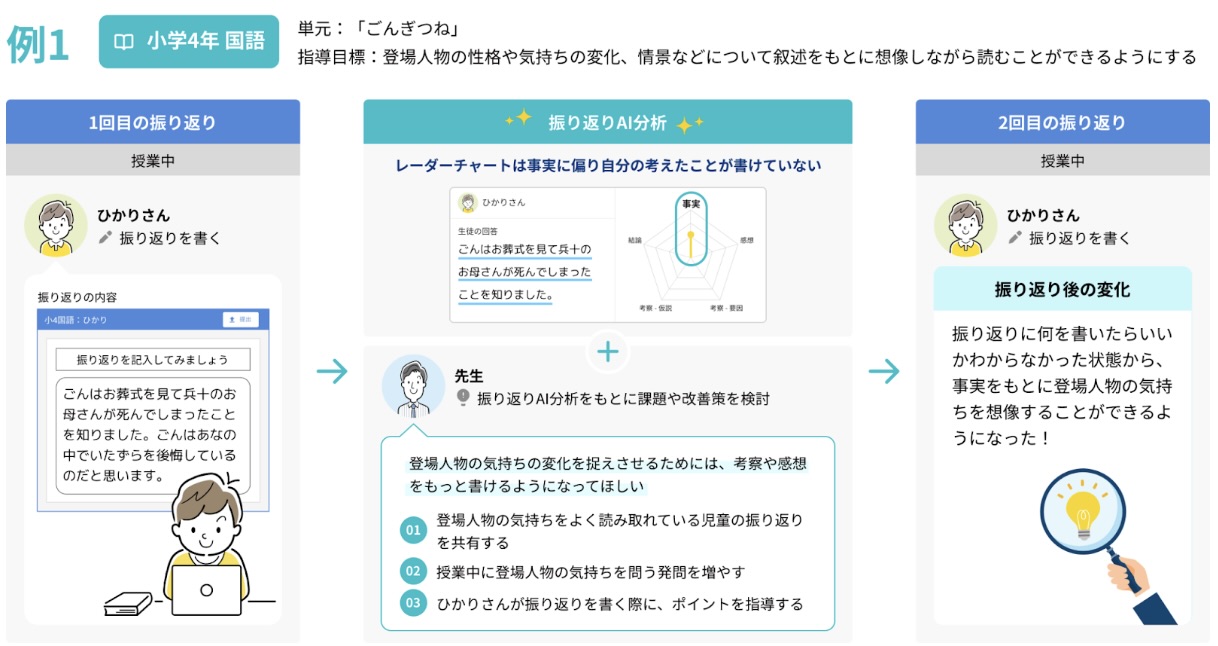

後藤:まずは「振り返り」ですね。個別の支援となると、目標設定からはじめてしまうことが多いんですが、学びのサイクルが回っていない子にとって目標を立てるのは、とてもハードルが高い。自分の学習をメタ認知できてないわけですから。

なので、まずは振り返りから入る。スクールタクトでは、AIを使って振り返りを分析・支援できる機能(※)があります。振り返りを促し、その質が高まっていけば、自分の学びを自分自身で見つめられるようになる。そうすると、今の自分がわかるので、次の自分、つまり目標も自然と立られるようになってきます。

※振り返りAI分析(β版)https://schooltakt.com/reflection-ai/

▲振り返りAI分析(β版)を使った実践事例

中村:いや、その通りですね。私たちも、学習支援の現場での研修では、まずは「振り返り」をきちんと取り入れることをおすすめしています。協働的な場面は、どうでしょう? 考えていることってありますか?

後藤:「協働最適」ですね。

中村:おお、どういうことですか?

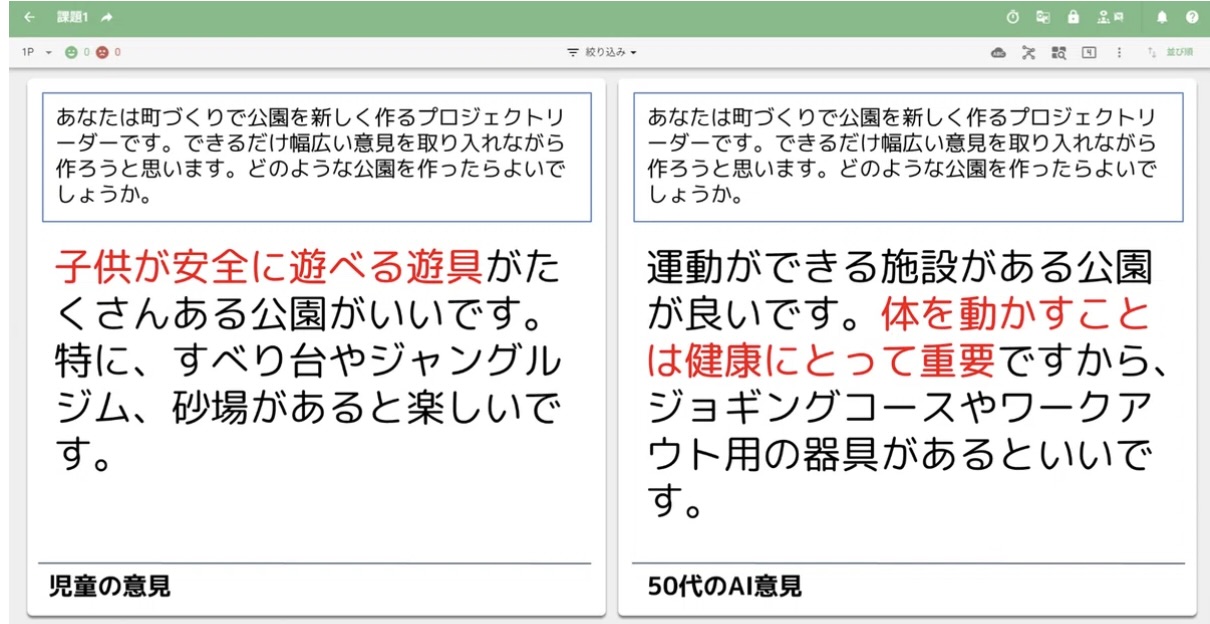

後藤:個別最適、つまり、自分の力で自分のペースで学んでいけることも大事ですが、誰かと学ぶことで、より学びが深まることってあるじゃないですか。むしろ、社会に出てからは、そういう場面での学びや気づきの方が大事だったりする。そこをAIなどを使って、サポートできたらなと思っています。

中村:いやぁ、面白いな。でも、その「協働最適」を促そうと思うと、個々人のデータや関係性についてのデータとか、膨大なデータとステップが必要ですよね。どうやってやるんですか?

後藤:そうそう、普通にやるとそうなるんですが、コードタクトには、教育工学や教育心理学を専門にするメンバーによる研究部門があって、そこで生成AIを使って実験的にやっていることがあるんです。スクールタクトには、いろんな人の回答が一覧で見れる画面があるんですが、そこに匿名でAIが作った答えとかを紛れさせるんですよ。そのAIがちょっと他の人とは違う、外れ値みたいな答えを出すと、驚きや気づき、もしかすると違和感や戸惑いが生まれるかもしれない。そういう偶発的な仕掛けを作ったりしています。

▲生成AIによる意見を含めた回答一覧画面(イメージ)

後藤:やっぱりクラスって、他人とはいえ、同じ地域に住んでいる同じ学年の子が集まるので、どうしても考えが限定的になってしまいますよね。住んでいる地域や年齢によって見る世界は当然違うわけだから、多様な意見を目にする経験の積み重ねで視野が広がってくるものだと思うんですよ。

中村:このAIの使い方は、全く考えなかったですね。面白いな。

後藤:やりたいことは変わってないんだけど、やっぱり生成AIがあることによって、考える幅が広がってますね。スクールタクトを通じて、日本全国の先生、子供たちにできることは、まだまだあるなって思います。

中村:ありがとうございます。改めて、今の後藤さんの話が聞けてとても良かったです。最後に、スクールタクトを利用されている、もしくは利用を検討されている先生にメッセージがあれば、ぜひ!

後藤:最近は、教育哲学者である苫野一徳さんに助言をいただきながら、スクールタクトを使って「よい」教育を実現するための取り組みを進めています。教育が何のためにあるのか、どうあるべきなのかを教育哲学の観点からとらえた上で、生成AIの活用を含めた機能開発を行っています。今後も進化させていく予定なので、まだスクールタクトを使ったことがない方も、ぜひ一度使っていただきたいですね。

先日、苫野先生らと共にこれらの活動に関するイベントを行い、アーカイブ動画も配信しています。スクールタクトの今後の展開として、ぜひこちらもご覧いただきたいです。

メールマガジン

メールマガジン

eboardの活動やICT活用、教育に

関する幅広い情報をお届けします。

eboard メールマガジン【登録無料】では、eboardの活動だけでなく、

GIGAスクール構想下での学校教育や学習支援、ICTを活用した学習方法など、

様々な情報をお届けしています。ぜひご登録ください。