鉄道会社がオルタナティブスクール!?─“好き”が支えになる居場所づくり 小田急電鉄「AOiスクール」がつくる、心の体力を育む学び

「自分が鉄道に支えられたように、今度は子どもたちの支えになりたい」そんな想いから、小田急電鉄の運転士たちが立ち上げたのが、小田急電鉄「AOi(あおい)スクール」(以下、AOiスクール)です。ここでは、鉄道をきっかけに出会った子どもたちが、“好き”という気持ちを手がかりに、人とのつながりや学びを育んでいます。今回は、ICT教材eboardを使っていただいているご縁から、不登校の子の「“好き”を起点に、居場所をつくる」活動について、AOiスクールの別所さんにお話を伺いました。

目次

-

小田急電鉄株式会社 デジタル事業創造部 「AOiスクール」

別所 尭俊(べっしょ たかとし)さん

小田急電鉄の運転士として勤務するかたわら、社内新規事業制度「climbers」に応募。小田急電鉄「AOiスクール」の開設・運営に携わる。中学1年生から卒業まで不登校だった自身が大好きな鉄道に救われた経験から、「子どもたちの“好き”を起点に、居場所をつくる」ことを目指し、現場で子どもたちと“ナナメの関係”を育んでいる。 -

NPO法人eboard 理事

御子柴 優子(みこしば ゆうこ)

長野県在住。視覚障害と発達障害のある息子の育児経験を通じ、様々な特性や障害を持つ子ども達の学びに深く関心を抱き、「地方でも誰もが自由に学べる環境をつくりたい」との想いからNPO法人eboardに参画。リモートワークで全国の利用者を支えるカスタマーサポートを担当し、2025年度より同法人の理事を兼任する。2児の母。

“鉄道愛”が原点。小田急電鉄がつくる新たな学びの場

御子柴:まず、AOiスクールという取り組みがどのように始まったのか、教えてください。

別所:AOiスクールは、小田急電鉄株式会社 デジタル事業創造部が所管している事業です。元々は社内の新規事業アイデア公募制度に応募したのが始まりです。

また、小田急電鉄では『子育てパートナー宣言』を掲げ、会社全体として子育て世代を応援しています。AOiスクールも、子どもや保護者の方々の困りごとを解決し、応援していく、具体的な施策の一つとして位置づけられています。

御子柴:そもそも別所さんが「子どもたちの学びを支えるようなことをしたい」と思った背景には、どんな想いがあったのでしょう?

別所:実は僕自身、中学3年間学校に通ってなかったんです。鷲田(AOiスクールを共に立ち上げた、別所さんの同期)も、高校のときにいわゆる「五月雨登校」をしていた時期がありました。でも二人とも鉄道が本当に好きだったので、鉄道の仕事を選びましたし、鉄道が自分たちを支えてくれた、という実感があるんです。

「自分たちと同じように思い悩んでいる子どもたちは、きっとたくさんいるはずだ。今、鉄道会社にいる人間として何かできることがあるんじゃないか」──そこからいろいろな検討を重ねて、AOiスクールという形にたどりつきました。

御子柴:そうだったんですね。AOiスクールには、どのようなコースがあるんですか?

別所:AOiスクールでは「善行コース(※)」「バーチャルキャンパスコース」「ライブセミナーコース」の3つを用意しています。小1から高3までが対象なんですが、小5〜中2あたりの子たちが多いですね。

※神奈川県藤沢市にある教室に通学するコース

▲バーチャルキャンパスに参加した子どもと会話をする別所さん

御子柴:通い方のバリエーションがあるのも、子どもたちにとって安心ですよね。

別所:そうですね。子どもたちの状態や状況に合わせて、選べるようにしたいんです。善行まで通うのが難しい子もいれば、そもそも外出が難しい子もいるので、オンラインの形も用意しています。一方で、対面でコミュニケーションしたいという子には「善行コース」が向いています。

御子柴:そうした普段の活動のほかに、小田急電鉄が運営するスクールだからこそできる、特別な体験などもあるのでしょうか?

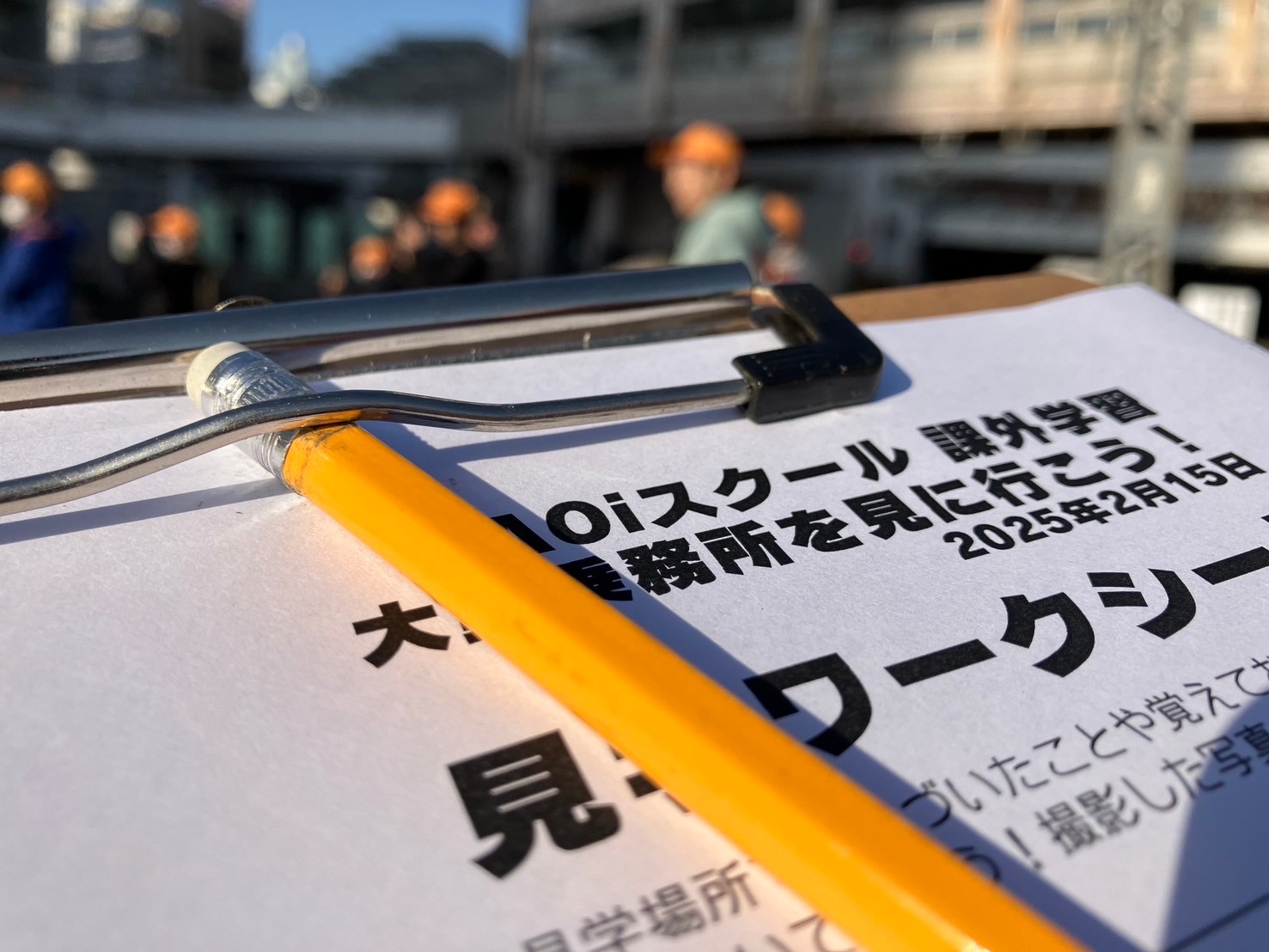

別所:AOiスクールでは定期的に「課外学習」というイベントを実施しています。2025年の2月には、小田急電鉄の相模大野駅近くにある「大野乗務所」を見学しました。ここは乗務員が、乗務開始前の準備をする場所です。

AOiスクールのスタッフにも現役の運転士や車掌がいるので、 子どもたちからすると、いつもスクールで会っている人と一緒に鉄道の職場を見られるのは、AOiスクールならではの体験だと思います。

▲「課外学習」大野乗務所見学の様子

御子柴:それはすごい体験ですね。そういった唯一無二の体験を提供できる小田急電鉄という大きな会社が、こうした子どもたちの居場所づくりに取り組むのは、メッセージとしてとても意味のあることだと感じます。

別所:ありがとうございます。AOiスクールのプレ開校時にはクラウドファンディングをやったんですが、資金のご支援はもちろんのこと、皆さんからの温かい応援コメントにも、とても勇気づけられました。

「小田急電鉄のように知名度のある会社がやること、そして成果を問わずメッセージを出すこと自体に価値がある」と言っていただきました。それを支えに、僕たちも頑張らないと、と思いました。本当にたくさんの方が応援してくださったので、今、学校になじめなかったり、いろんな悩みを抱えている子どもたちにも「応援してくれる人って、実は社会にはたくさんいるんだよ」と伝えていきたいと思っています。

▲現役乗務員でもあるスタッフと、鉄道の職場を見学する子どもたち

“I'm OK, You're OK”が育む、信頼とナナメの関係

御子柴:いまのお話を聞いていると、その背景にある考え方にも触れたくなります。AOiスクールの哲学として掲げていらっしゃる「I'm OK!」「You're OK!」という言葉には、どんな想いが込められているのでしょうか。

別所:一言でお伝えすると、お互いを尊重するということです。特に「I'm OK」のほうがすごく大事だと思っていますね。自分自身のやりたいことや、自分の感覚、感じたことをまず大事にしてほしい。

「I'm OK」ができるからこそ「You're OK」が可能になる。つまり、それぞれが自分自身を大事にしていれば、自分以外のみんなが大切にしているものを、お互いに尊重できるんじゃないかなと思うんです。「僕はこう思う。君はそう思うんだね。じゃあ、お互いが気持ちよくなれるように間を取っていこうか」というようなコミュニケーションが成立するのではないかと考えています。

御子柴:それがAOiスクールの雰囲気にも表れているんですね。特に印象に残っている出来事などはありますか?

別所:すごく印象的な出来事があって。開校してすぐの頃、たまたま僕が江ノ島線の片瀬江ノ島のあたりを運転しているときに、生徒が電車に乗りに来てくれたんです。そのときにホームでちょっと話したんですけど、帰り際にその子がぽろっと「なんか、運転士と友達なのって不思議だなぁ」とつぶやいたんです。

ポジティブな感情のこもった言い方で、自然にそう言ってくれたので、関係性が少しずつ築けてきてるんだなと、とても嬉しかったですね。

▲運転士として乗務する別所さん

御子柴:「憧れの運転士さん」から、「大人の友達」になってきたんですね。

別所:はい。良い意味でリスペクトが崩れていきました。1on1で構えて話さなくても、日常の雑談の中で「そういえば最近学校行ってんの?」「いや、行ってないんだよね」みたいな話が自然にできるようになってきて。

御子柴:まさに、タテでもヨコでもない、“ナナメの関係”ですね。

別所:そうですね。大人として「こういう勉強した方がいいと思うよ」とか「将来こういうのが必要になるかもね」というのは伝えてもいいと思うんですが、無理に押しつけないことが大事で、それはスタッフみんなが自然とやってくれています。

▲ダイヤグラムについてスタッフと話す子

御子柴:そういう押し付けない自然な距離感の見極めって、すごく難しいですよね。スタッフの皆さんは、研修などでそういった姿勢を身につけてるんですか?

別所:明確な「スキル研修」はやってないです。ただ、「I'm OK」「You're OK」の考え方はスタッフ間の研修で共有していて、それがベースになっています。

あとは、もともと鉄道会社はとにかくお客様に安心と安全を提供し、信頼してもらう、というのが大事なキーワードになっていて、その心構えを学ぶ機会が非常に多いんですね。この鉄道会社のエッセンスとAOiスクールの哲学がうまく掛け算されて、今のような関係性が築けてるのかなと思います。

御子柴:まさか鉄道会社の理念が教育の場づくりに生かされるとは思いませんでした。 一見縁がなさそうな分野同士が、こうして結びついているのはとても興味深いですね。

「勉強したい」と思った時に、支えられる存在でありたい

御子柴:無理に押しつけない一方で、学びのサポートが必要な場面もあるかと思います。AOiスクールでは、教科学習のサポートはどのようにされていますか?

別所:教科学習をしたい、知識を得たい子も一定数いますし、たとえば鉄道のこと、特に速度や勾配のことを説明しようとすると、理科や電気の知識、あとは算数・数学の基礎が必要になる場面が多いんです。

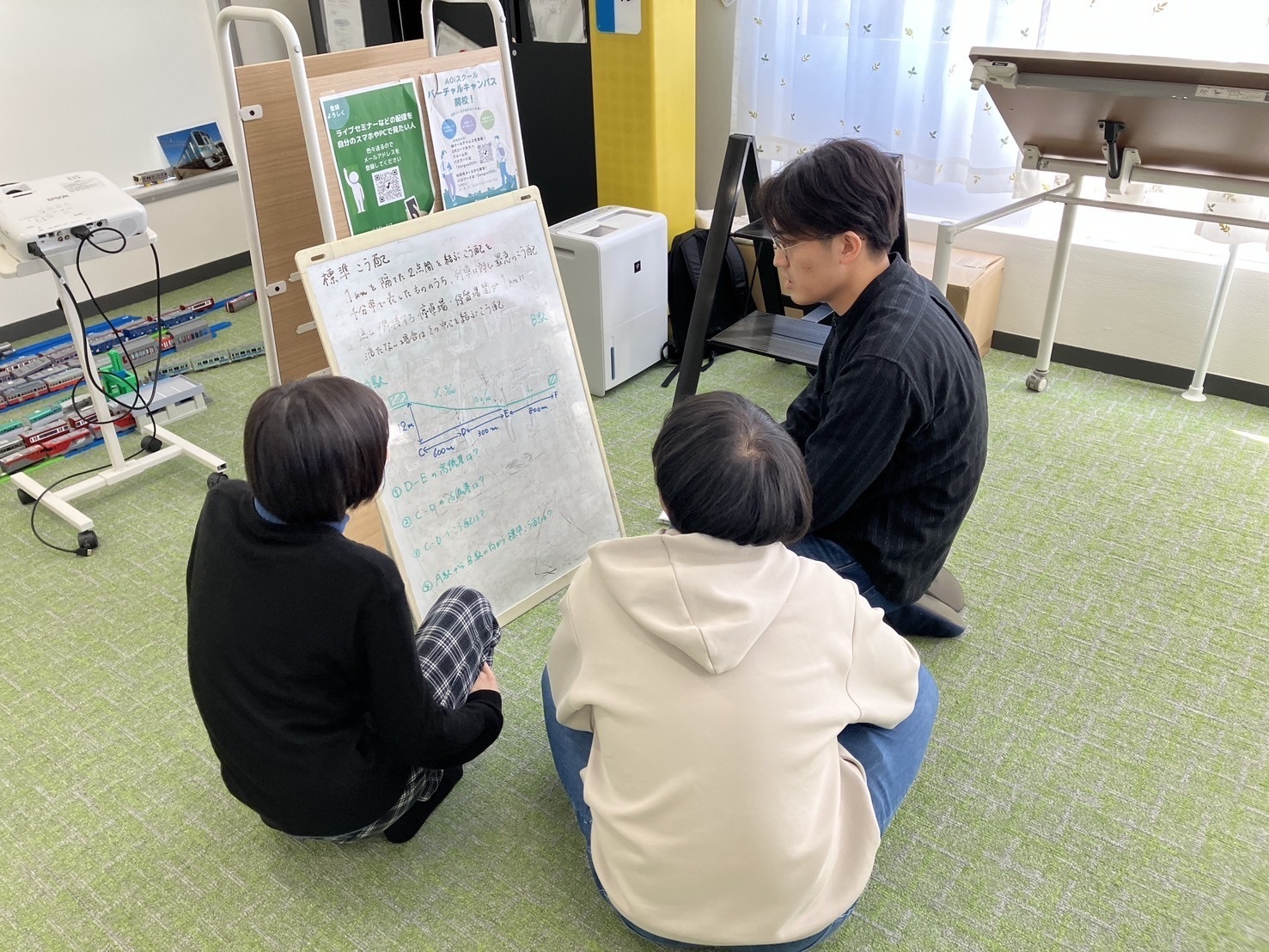

▲勾配についてスタッフと話す子どもたち

別所:でも、僕たちは教員免許を持っているわけではないので、自分たちなりに説明はしてみるけれど「本当にちゃんと伝わってるかな?」と不安になることもありました。特に学年が上がると対応が難しく、プロの教材は必要だよねと。

御子柴:そんなとき、eboardを導入されたという背景があるんですね。

別所:はい。子どもたちの「こんなことを勉強したい」「こういうことに興味がある」という気持ちにきちんと応えてあげたい、スタッフの守備範囲を広げたい、という想いでeboardを導入しました。eboardは、“スタッフ側のお守り”みたいな存在です。「困ったらeboardを見てもらえばOK!」と思えるのは、すごく心強いんです。

ある時、受験を意識し始めた中学生の子が、「勉強しなきゃいけないんだよね」と言ってきて。僕が「これ使ってみたら?」とeboardを紹介したら、動画が短くて見やすかったようで、自分のペースで進めていました。その後、定期的に机に向かう習慣がついて、最終的には学校の別室(保健室や相談室など)に通うようになったんですが、eboardはその入口だったのかなと思います。

「勉強してなくて大丈夫?」一番気にしているのは、子ども自身だから

御子柴:eboardが一つのきっかけになって嬉しいです。ほかに学習支援について、意識したり工夫していることはありますか?

別所:そうですね。やっぱりその子の興味関心をなるべく活用していくということは意識しています。生徒のほとんどは鉄道が好きな子たちなので、例え話をするときも、なるべく鉄道を題材にするようにしています。

もちろん、教科学習は、自分のやりたいことを叶えるための手段の一つとして重要なものです。一方で無理にやらせようとはしません。ただし、本人のやる気が出たタイミングを逃さない、ということには気をつけています。

「今かな?」と思ったら「こんな教材もあるけどどう?」と言ってみる。でも「今じゃなかったな」という時は深追いしない。それを繰り返す中で、ある時、急にタイミングがバッチリかみ合う瞬間というのが訪れるんです。

御子柴:その「タイミング」を待つ上で、サポートする大人はどうあるべきだとお考えですか?

別所:やはり保護者の方からすると、教科学習をしていないというのは非常に心配になることだと思います。でも「俺、勉強してないけど大丈夫かな?」と一番考えているのは、実は子どもたち本人。だからこそ僕たちは急かしません。

その代わり、社会人の一人として彼らと向き合い、将来について話します。そうした対話を通して「未来のために何か始めようかな」という気持ちが子どもたちに芽生えてくるのではないかなと思っています。そのタイミングをちゃんと見逃さないように意識しながら、子どもたちと向き合っています。

子どもたちがつくる、やわらかで自由な関係性

御子柴:AOiスクールの中では、どんなコミュニティが育っているんでしょうか?

別所:僕らが特別に何か指導しているわけではないんですけど、何人か中心になってくれるような子どもがいて、自然にコミュニティとしてうまく回っていく。子どもたちすごいな、子どもたちに助けてもらっているな、というところはありますね。

たとえば「善行コース」の木曜日の子たちは、とにかくプラレールが大好きで。毎週「次はこの鉄道会社の路線を再現しよう!」と決めるんですよ。それで、誰がどこを担当するか、役割分担しながら、みんなでわいわいやっている感じです。

▲プラレールで路線を本格的に再現する子どもたち

御子柴:すごく“サークル”に近い自由な雰囲気ですね。

別所:まさにそんな感じです。やりたいと思ったらちょっと入ってみて、しばらく離れてもいいし、またがっつり関わってもいいし。全然関わらないのもOK。学校の教室に似ている部分もありますが、もっと自由な関係性ができる。その自由な関係性がAOiスクールでの大きな学びの一つなのかな、と思います。

うまくいかないことももちろんありますけど、子どもたちと一緒に試行錯誤を繰り返していく中で、うまくいった時には一つ僕たちも一緒に階段を上がれるという感覚があります。戻ることもあるけれど、年単位で見るとしっかり前には進めているのかなと思います。

”好き”を起点に「心の体力」を育む場所

御子柴:うまくいかない時も共に試行錯誤してくれる大人の存在は、子どもたちにとってもとても心強いはずだと思います。最後に、学びの場づくりにおいて大事にしていることを教えていただけますか?

別所:そもそも会社の新規事業としてこのスクールを始めているので、「失敗することが当たり前。そこから学べばいい」というマインドが我々にあることも、実は大事だなと思っています。何のためにやるのか分かっていて失敗するのは全然OK。なんで失敗したのかが分かれば、もっとOKだし、それを次に生かせば何も問題ない。それは、子どもたちにも伝えたいなと思っていますし、そう思える場でありたいです。

あとはコミュニケーションも教科学習も大事とはいえ、子どもが全部一気に取り組むのはやっぱり難しい。だから、まずは「心の体力」をつけていくことが大切なんじゃないかと思っています。

心が元気でないと、いろいろなことに踏み出す元気は湧いてこない。AOiスクールは自分の好きなものを起点にして、まずは心の元気を回復させて、「心の体力」をしっかりつけていく。心の体力が出てくると「じゃあ一歩踏み出してみようかな」というところにつながっていくのかなと思います。

逆に、子どもたちの元気から、僕たち大人が心の体力を回復させてもらうことも本当に多いです。子どもに「教えてあげる」ということではなくて、一緒に学び、これからも成長していけたらいいなと思っています。

御子柴:「失敗も学びの一部」という視点や、「心の体力」を育むという考え方は、教育現場でも大切にしていきたいヒントだと感じました。本日は、とても温かいお話をありがとうございました!

メールマガジン

メールマガジン

eboardの活動やICT活用、教育に

関する幅広い情報をお届けします。

eboard メールマガジン【登録無料】では、eboardの活動だけでなく、

GIGAスクール構想下での学校教育や学習支援、ICTを活用した学習方法など、

様々な情報をお届けしています。ぜひご登録ください。