教員免許がなくても安心して学習支援「困ったら、あの動画を見てもらえばOK!」

小田急電鉄「AOiスクール」

小学生 中学生 高校生

小田急電鉄「AOiスクール」について、教えて下さい。

小田急電鉄「AOi(あおい)スクール」は、小田急電鉄が運営しているオルタナティブスクールです。もともとは不登校経験をもつ運転士が「不登校の子どもたちのために何かできることがないか」と社内の新規事業アイデア公募制度に応募したのが始まりです。

小田急江ノ島線善行駅にあるリアルの教室に通う「善行コース」、メタバースを利用した「バーチャルキャンパスコース」、オンラインセミナーで鉄道について学ぶ「ライブセミナーコース」の3つがあります。小1から高3までが対象ですが、小5〜中2あたりの子たちが多いですね。

鉄道が好きな子ども達が集まり、鉄道の話をしたり、みんなでプラレールを組み立てて走らせたり。スタッフには、現役の運転士や車掌がいますし、定期的に「課外学習」として鉄道施設を見学するイベントも行っています。

.jpg)

「課外学習」大野乗務所見学のようす

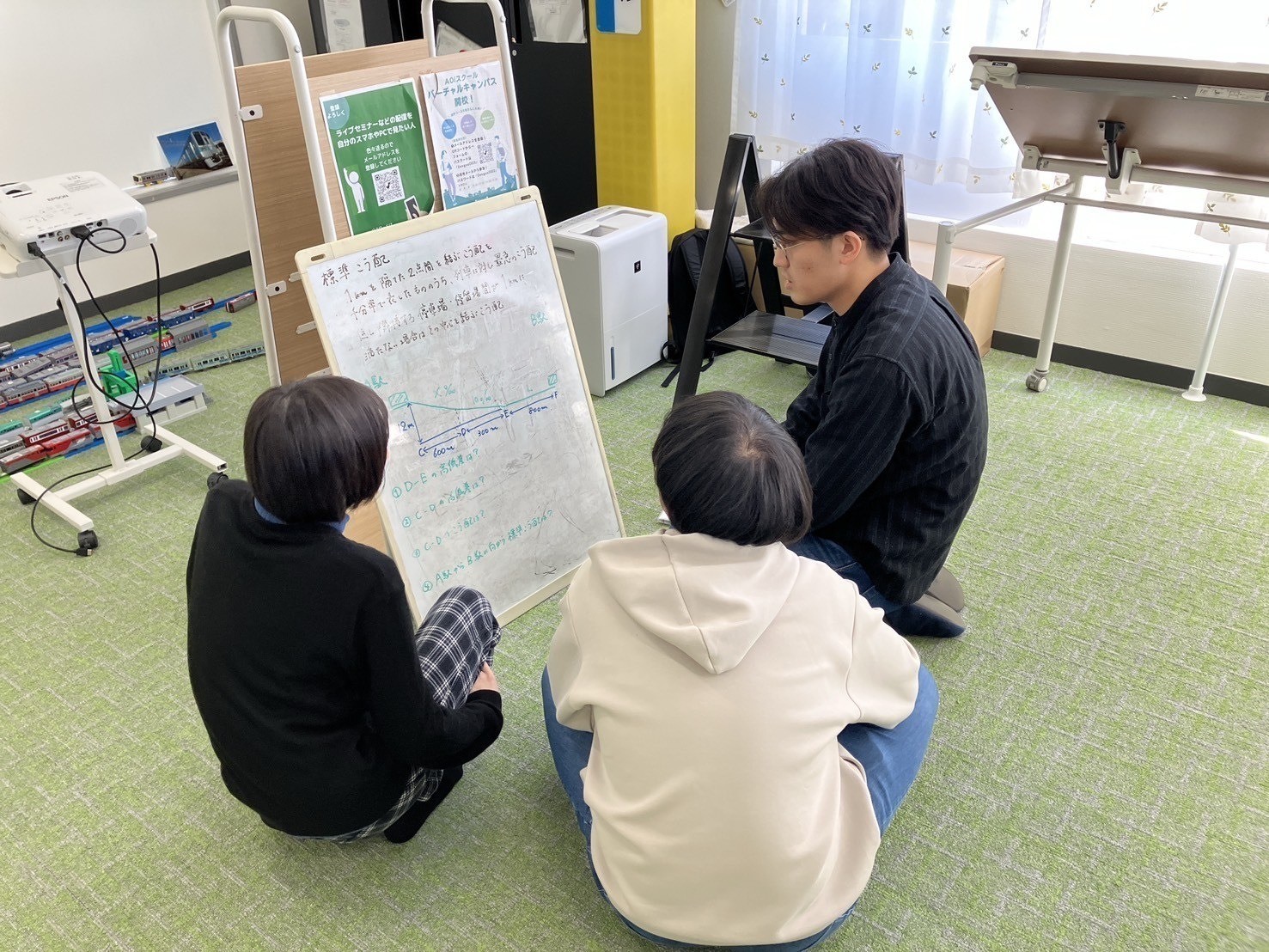

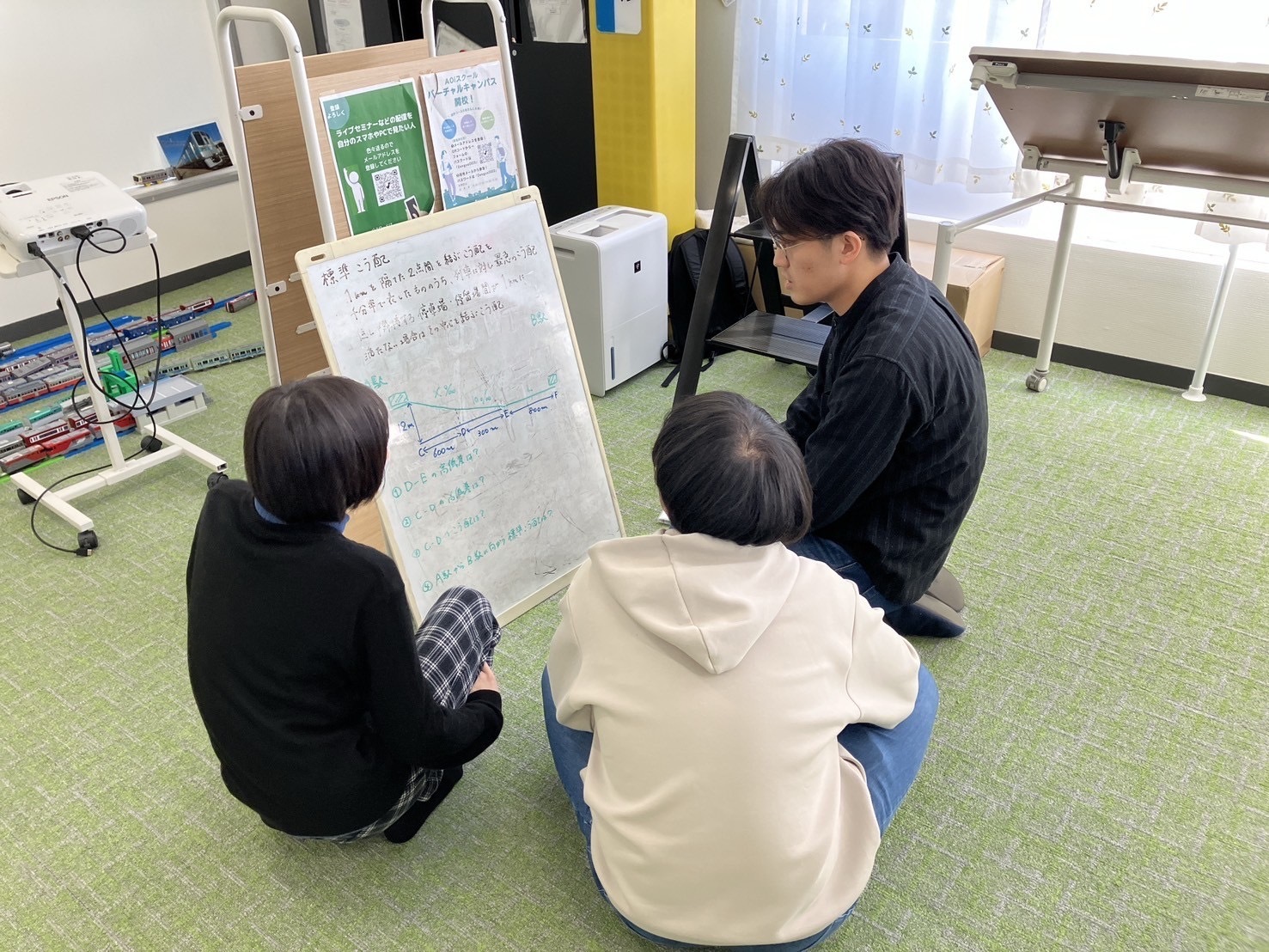

ダイヤグラムについてスタッフと話す生徒

eboardを使い始めたきっかけは?

教科学習や知識を知りたい子も一定数いますし、鉄道のこと―――たとえば速度や勾配のことを説明しようとすると、理科や算数・数学の基礎が必要になる場面が多いんです。

でも、スタッフが教員免許を持っているわけではないので、自分たちなりに説明はしてみるけれど「本当にちゃんと伝わってるかな?」と不安になることもありました。

小学校低学年くらいであれば、ある程度教えられますが、高校生ぐらいになるとやはりプロの教材が必要だと感じました。子どもたちの「こういうことに興味があるんだよね」「勉強したい」という気持ちにきちんと応えてあげたい、スタッフの守備範囲を広げたい、という考え方でeboardを導入しました。

「勾配」についてスタッフと話す生徒

現在の活用状況について、教えて下さい。

実は、そんなに多くの子がeboardをバリバリ使っているわけではないんです。 でも「スタッフ側のお守り」のような存在で「困ったらeboardで、あの動画を見てもらえばOK!」と思えるのは、とても心強いです。

たとえばある中学生の子が、受験を意識しはじめたとき「勉強しなきゃいけないんだよね」と言ってきてくれたことがありました。「じゃあ、これ使ってみたら?」とeboardを紹介したら、動画が短くて見やすかったようで、自分のペースで進めていました。

定期的に机に向かう習慣がついて、最終的には学校の別室に通うようになったんですが、eboardはその入口だったのかなと思います。

学習支援について、意識したり工夫していることを教えてください。

やはりその子の興味関心をなるべく活用していくということは意識してます。生徒のほとんどは鉄道が好きな子たちなので、例え話をするときも、なるべく鉄道で例えたりするようにしています。

あとは教科学習は、自分のやりたいことを叶えるための手段の一つとして重要なものとしてとらえていますが、一方で無理にやらせたいわけではない。その代わり 、本人のやる気が出たタイミングを逃さない、ということには気をつけています。

やはり保護者の方からすると、教科学習をしていない、というのは心配になることだと思います。でも「オレ、勉強してないけど大丈夫かな?」と一番考えているのは子どもたち本人。だからこそ深追いしません。

やる気になったらできるんです。問題はやる気になるかどうか。

「社会で働く大人」であるスタッフとコミュニケーションする中で、将来のことを考える気持ちも少しずつ育ってくるのではないかと思います。そしてやる気とタイミングがバッチリかみ合う瞬間というのが、きっと子どもたちの生活の中のどこかで来る。そのやる気をちゃんと見逃さないように、ということを大事にしています。

コミュニケーションも学習も大事とはいっても、子どもがそれを全部一気にやるのはとても大変だと思います。

僕たちがよく使う「心の体力」という言葉があります。心が元気でないと、いろんなことに踏み出す元気はわいてこない。まずは好きなものを起点に、心の元気を回復させて「心の体力」をしっかりつける。心の体力が出てくると「じゃあ一歩踏み出してみようかな」というところにつながってくると思います。

その中で、教科学習に興味が出てきた時には、eboardも使いつつ、スタッフの守備範囲をしっかり広げておく、ということを一生懸命やっていきたいですね。

参考リンク

インタビュー記事もご覧ください

AOiスクールの取り組みの背景や、心の体力を育む学びについては、e-Magazineのインタビュー記事でもご紹介しています。AOiスクールインタビュー記事(e-Magazine)