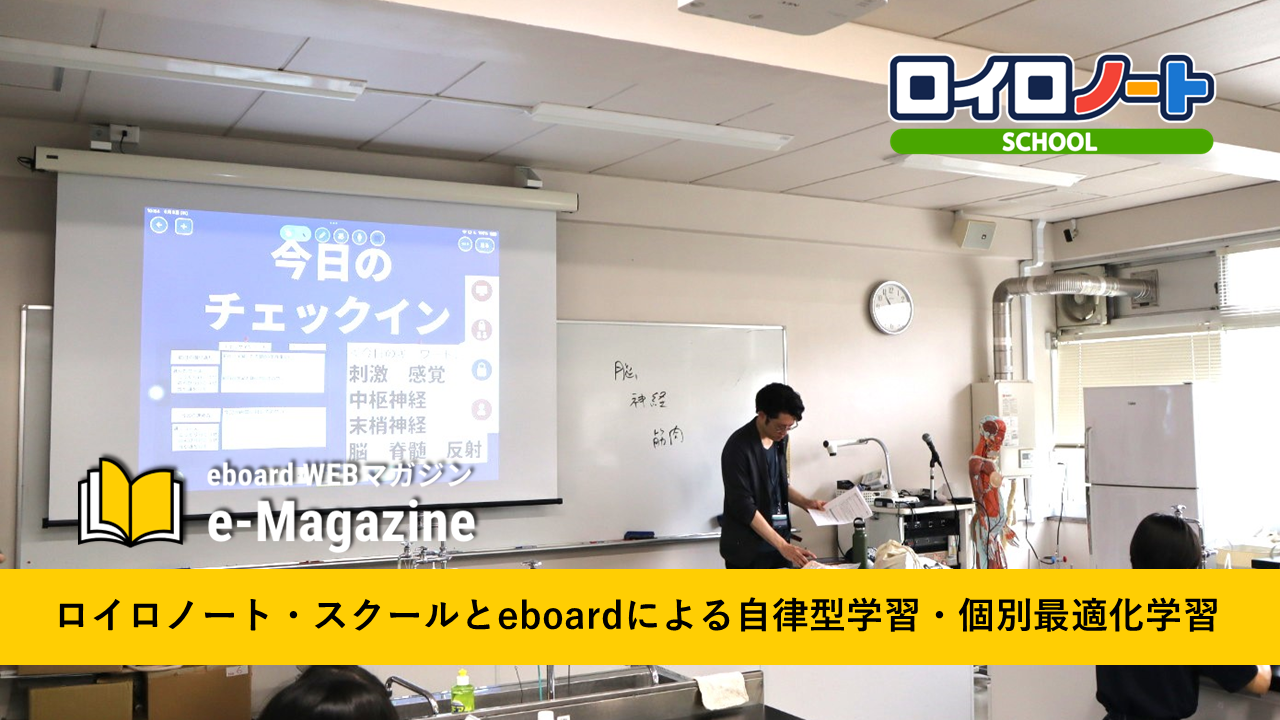

“おっさん理事会”からの脱却―「お母さん」の視点を、NPOの意思決定に

今期より、NPO法人eboardの新たな理事として、御子柴優子さんを迎えました。ICT教材eboardのユーザー、そしてスタッフとして、長年活動に関わってきた御子柴さんと、代表理事の中村。御子柴さんを理事に迎えた理由や二人がeboardにかける想い、そしてこれからの展望を語り合いました。

-

NPO法人eboard 代表理事

中村 孝一

1986年、兵庫県生まれ。大学在学時、学習塾や学習支援現場での経験から、子ども達の学習課題を痛感。外資系コンサルティング会社勤務を経て、2011年eboardを創業し、2013年にNPO法人化。3児の父。 -

NPO法人eboard 理事

御子柴 優子

長野県在住。視覚障害と発達障害のある息子の育児経験を通じ、様々な特性や障害を持つ子ども達の学びに深く関心を抱き、「地方でも誰もが自由に学べる環境をつくりたい」との想いからNPO法人eboardに参画。リモートワークで全国の利用者を支えるカスタマーサポートを担当し、2025年度より同法人の理事を兼任する。2児の母。

1人のユーザーとして、eboardとの出会い

中村:まずは自己紹介も兼ねて、御子柴さんがeboardスタッフとして参画した背景から、改めて、聞かせてもらっていいですか?

御子柴:はい。初めてeboardを知ったのは2017年ごろで、1人のユーザーとしてでした。上の子には発達障害があって、小学校での勉強に難しさを感じていました。そんな時に、SNSでeboardを知ったんです。当時は、小学生の教材は算数しかなかったんですが、教材開発のスタッフ募集を見かけて、「子どもと関係のあるところで働きたい」と思って応募しました。

中村:いやぁ、そうでしたね。懐かしい。私も当時は発達障害の理解も浅かったんですが、御子柴さんとお子さんの話を聞いて、とても嬉しかったのを覚えています。でも、それまでのお仕事とは、全く違う分野だったんですよね。

御子柴:そうですね。大学では農学部で林業を学び、卒業後は青森県庁で働いていました。その後、結婚を機に東京へ移り、不動産会社で仕事をしていました。長野に移住してからは、下の子が小さかったこともあり5年ほど仕事から離れていました。

▲2018年撮影。リモートワークのため、7年以上働いていても数回しか会ったことがない御子柴(左)と中村(中央)

中村:よければ、当時のお子さんのことについて、もうちょっと教えてもらっていいですか?

御子柴:はい。上の子には障害があって、それを理由に地域の小学校に入学を断られたことがあったんです。息子は歩けるんですが、若干ふらつきがあって、学校からは「もし転倒して頭を打ったら危ないから」という理由で、常に歩行器を使ってほしいと言われたんです。

中村:それは…親としてはちょっと複雑ですね。

御子柴:成長期の子どもに対して、やっぱりその方針は受け入れがたくて。最終的に、地域の学校ではなく、特別支援学校へ進むことにしたんです。でも特別支援学校では、身辺自立に向けてのトレーニングが優先で、机に向かって勉強する時間は限られていて。

特別支援学校には、いろんな障害や特性を持つ子が在籍していて、先生方が一人ひとりに向き合うことの難しさも理解しているつもりです。学校のサポートはとても手厚くて、息子にとっては、本当に安心して過ごせる場所だと思っていました。ただ、「知的障害のある子には、無理して勉強させなくてもいい」という、ある種の「優しさ」からくる雰囲気を強く感じていました。

中村:いやぁ、難しいところですね。御子柴さんのお子さんのように障害が重複している場合や、明確な診断はついていなくても複数の特性が重なるような場合、制度の「はざま」で悩んでしまうケースは、よく聞きます。体や心のことを考えると、特別支援学校はとてもいいけど、やっぱり親としては、勉強できる機会も増やしてあげたいって思いますよね。

背中を押してくれた「学びをあきらめない」

中村:学校の選択について、お子さん自身は、どういう気持ちだったんでしょうか。

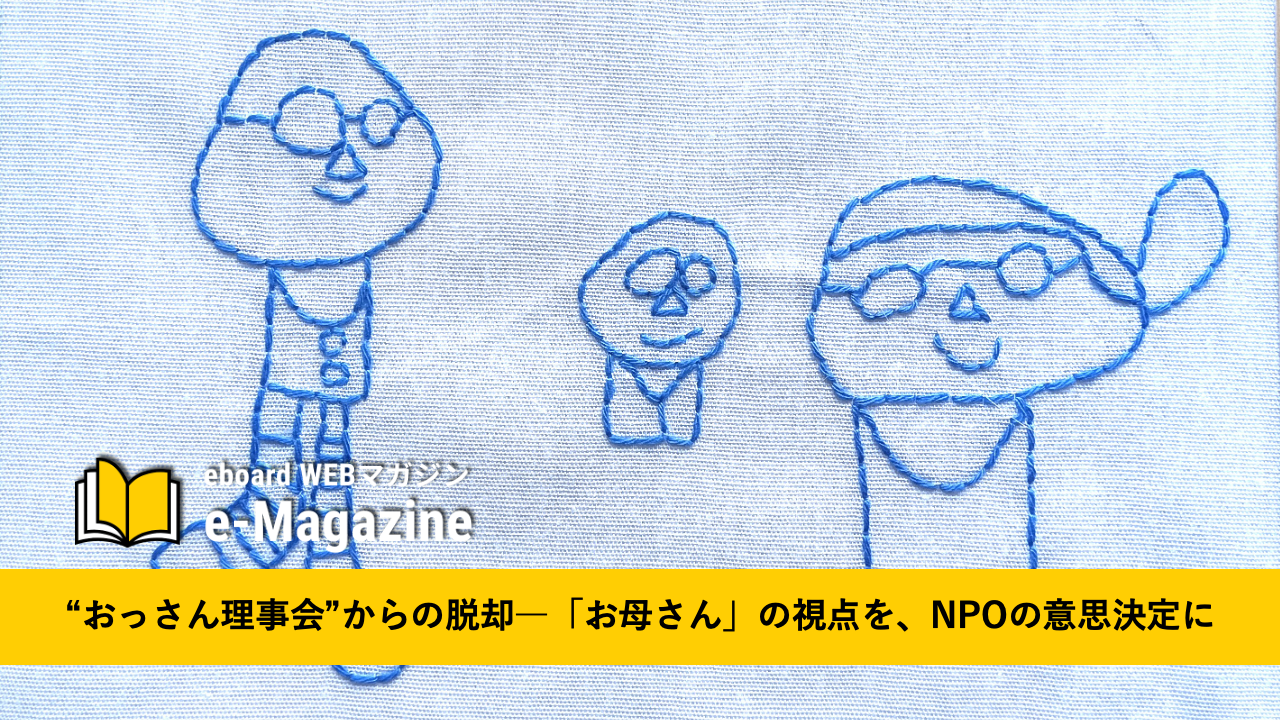

御子柴:本人の気持ちとなると、当時はなかなか見えづらいところもあったんですが、まだ上手く発語ができない頃、病院のリハビリ担当の方に「わからなくても、身近にひらがなを置いておきましょう」と言われて、ひらがなの積み木を買って置いてたんです。

▲御子柴さんのお子さんが「はやぶさ2」打ち上げのニュースを見て実際に並べた、ひらがなの積み木

御子柴:そしたら、ある日、息子が自分の名前を積み木で並べ出して。それを見て「今は話せなくても文字を理解できている」と嬉しくなったと同時に「この子、文字に興味があるんだな、勉強も好きかも」と感じました。

そこで、市販の紙教材など色々試したのですが、息子は目も悪かったので、本人に合う教材を見つけるのも大変でした。私にとっても本人にとっても、負担でしたね。そんな中で出会ったのが、eboardでした。息子には、自閉症スペクトラムがあるのですが、eboardの映像授業は、本人が気に入って。

そして、私自身もeboardが掲げている「学びをあきらめない」というメッセージが、深く刺さったんです。当時、本人よりも先に周りの人があきらめてしまう状況が多いなって感じていて、eboardとの出会い、この言葉は私自身にとっても大きな励みになりました。

中村:いやぁ、嬉しいです。同じように「学びをあきらめない」という言葉が、先生や保護者の方に届くことがたくさんあるんです。教材以上に、私たちが届けていきたい言葉です。

「学びやすさ」を目指しコツコツと

中村:御子柴さんがeboardに来てくれて、もう7年くらいですよね。振り返ってみて、どうですか?

御子柴:私が参加した頃は、組織が本当に若かったですよね。フルタイムは中村さんを入れて2人だけ。でも、大学生のインターンや学校の先生などいろんな人が参加していて、「あれもやってみよう、これもやってみよう」という熱気と勢いがありました。

中村:いやぁ、若かったですね(笑)。かなり無茶をしてました。

御子柴:そこから比べると、組織として本当にしっかりしたなと思います。スタッフが増えただけでなく、体制が整備され、教材もすごく増えました。私が入った当時は、小学校は算数だけで、中学も数学と英語くらい。それが、国語や理科、社会、去年は高校の数学、英語もできましたよね。

動画の「やさしい字幕」やドリルのふりがな機能を中心に、eboardにしかない、みんなが使いやすい機能も増えていって。その完成を「新しい機能ができましたよ」と使ってくれている方にお知らせできるのが、本当に嬉しかったです。

▲「やさしい字幕」が表示されたICT教材eboardの映像授業

中村:そこについては、本当にみんなでコツコツ頑張ってきましたからね。教材って新しくつくるのも大変なんですが、実はそれ以上に維持するのが大変で。学習指導要領や教科書の内容が変わるたびに、eboardの教材も必要に応じて変更しています。

御子柴:ですよね。私は今は教材制作には関わってないですが、本当に大変だなと思います。昔はありませんでしたが、今は映像授業には「やさしい字幕」があり、ドリルにはふりがながあります。今度、字幕にもふりがなを付けられるようになりましたよね。

教材を追加したり変更したりする度にこうした機能の部分も全部更新する必要があって、教材チームの方々の貢献があって維持できている。無料で利用できるeboardも、こうした積み重ねがあって、私たちが使えるようになっているってことは、多くの方に知ってもらいたいなと思います。

脱・”おっさん理事会”

御子柴:ここからは本題というか、今回私に理事をお願いされた経緯について、改めてお話してもらってもいいですか?

中村:そうですね。私はeboardを立ち上げて初めて、教育ICT関連の企業の方や、教育委員会の方とお仕事をさせてもらうようになったんですが、教育ICT業界や教育委員会、特にその中でも意思決定をする「エラい」人たちが、「おっさん」ばっかりだなという危機感があったんです。今はだいぶマシになったように思いますが、会議室に入ったら「全員おっさん」ということが、よくありました。

でも、eboardを使ってくれている保護者の方、例えば、不登校の子がいる家庭とかにヒアリングをすると、ほぼ全員出てきてくれるのは「お母さん」なんですね。95%以上。どないなっとんねん、と。家での子どもの様子も知らない人たちが、子どもたちの教育、学びを決めているわけですよ。これは「クソやな」と常々思っていたわけです。

御子柴:(うなずく)

中村:ところが、ですよ。eboardも理事会というところを見れば、今やおっさんばっかりになってしまった。私ももう30代後半ですから。設立当初は、女性の理事の方もいたんですが、2020年頃までは自転車操業というか、もうやっていくのがやっとの状態で、理事会も十分に機能させられていませんでした。言い訳ですね。

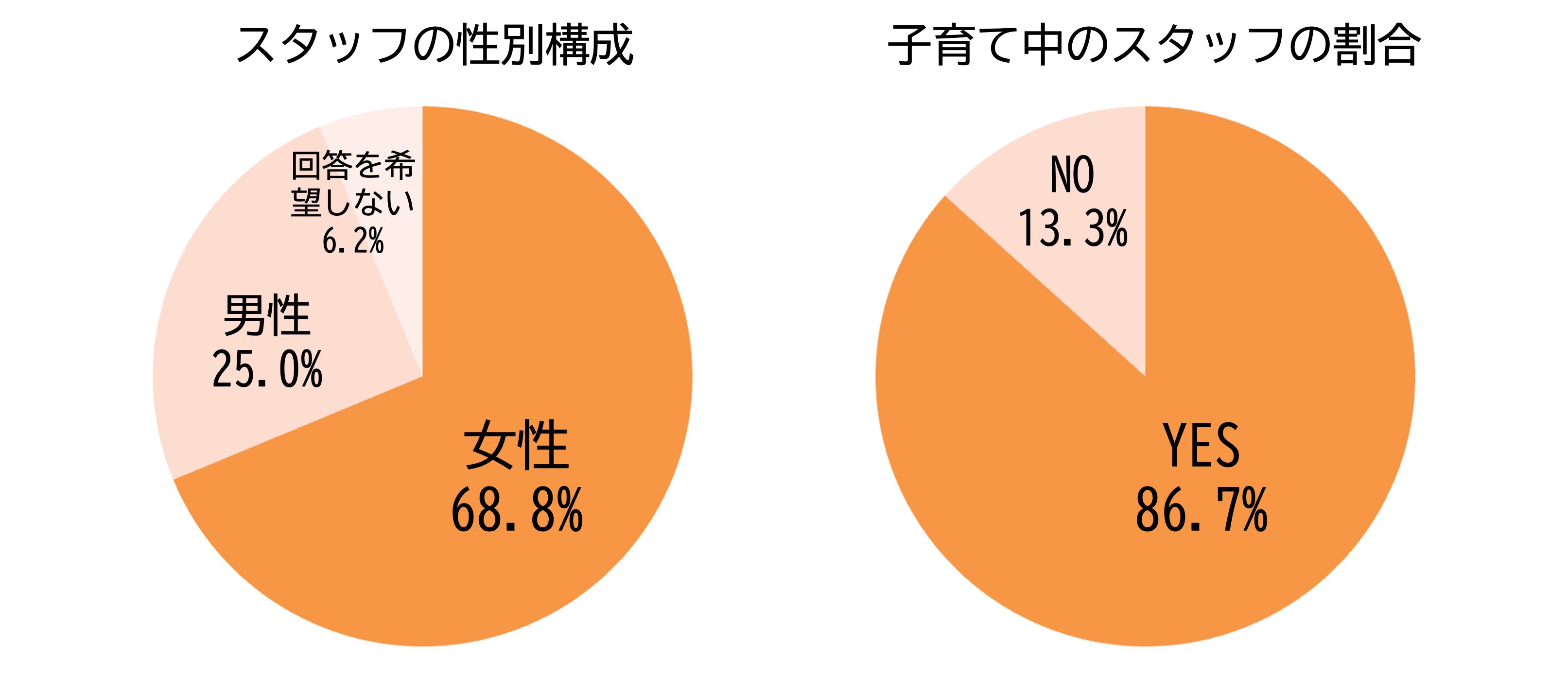

eboardで働いている人全体で言うと6割以上が女性で、8割以上が子育て中のメンバー、お父さんもちゃんと育児や家事に関わってる人が多いんですが、組織として、会社でいう取締役会に当たる理事会も変えていかないと、と思うようになりました。

▲eboardスタッフの組織構成に関するグラフ

御子柴:そういう思いがあったんですね。私は理事会に関わったことはなかったので、eboardの組織は女性が多いイメージでした。

中村:ですよね。でも理事会は、おっさんばっかりだったという(笑)。そこから、誰に入ってもらうのがいいだろうと考えました。実は「おっさんが多いから女性にしよう」のように安易には考えていなくて、理事会を考える上では「代表性」がとても大事だと考えていました。eboardの事業にしろ、教材や機能にしろ、使ってくれている人を代表するべきだと考えたんです。その人たちの「声」を反映すべきですから。今の理事の中では、村山さんは不登校経験があって、今も研究者・教育者という立場から不登校に関わっている。その経験から出てくる「声」はとても貴重なんです。

▲理事・村山の記事 <「いっぱい悩んでいいんだよ」不登校を経た研究者がいま伝えたいこと>

中村:そこで最初に思ったのが「こども理事」という考え。実はフリースクールとかでは、こどもが理事をしているケースもある、でもそれは難しいなと。eboardの理事会にそのまま参加してもらうには、ストレートに言ってしまうと「(勉強等が)できる子」を選んでしまうことになる。それは全く利用者を代表してない。かといって、「子どもにわかるところだけ参加してもらう」とかは、子どもに誠実じゃないですよね。大人がいいところだけ見せている。ズルしている。

じゃあ、子どもの声を最も代弁できるのは誰だろうと考えた時に、それは「お母さんに決まってるやろう」となったわけです。これは女性に育児が偏っているという現状を決して肯定しているわけではないですが、不登校とか、障害とか、そうしたところで子どもと日々一緒に悩み、生きているのは、現実にeboardに届く声としては、お母さんなんですよ。

そこから「お母さんにお願いしよう」と考えた時に、真っ先に浮かんだのが御子柴さんでした。長年eboardにユーザーとして、スタッフとして関わってくれていて、きっとeboardを使ってくれている子のお母さんとも近い。じゃあ、御子柴さんにお願いしよう、ということになったんです。

御子柴:恐縮です。理事って、もっとエラい人がなるイメージがありました。

中村:それもまた、よくないですよね。組織の役員のような役職を考えると、社会的に立場のある「エラい人」や「できる人」を考えてしまう。でも、特定の分野で有能だからといって、多様な子どもや家庭のことを考えて意思決定ができるとは限らないですよね。

むしろ、社会的に立場があればあるほど、「できる」と思われれば思われるほど、見えなくなっていく部分があると思っています。その見えづらい部分こそ、組織に、事業に反映したい。そっちの方が、子どもたちにとってよい決定ができると信じています。

「共に学ぶ」ためのテクノロジー

御子柴:私が理事になって、中村さんが期待していることはありますか?

中村:そうですね。御子柴さんのありのまま感じたこと、思ったことを理事会でも出してもらいたい、というのが一番です。かつては「おっさん」が、組織においても、社会においても意思決定を担うことが多かった。けど、そうしてきた中で、失ったり見落としてきたものがたくさんあると思うんです。わかりやすいところだと、女性の社会進出とか。改善されてきているところもあると思いますが、家庭環境や所得、親の職業など恵まれた環境にいる人が意思決定側に回るという構造は、むしろ強化されているように思います。

eboardを使ってくれている子や先生の多くが、あまり好きな表現ではないですが、「普通」の公立学校で学んでいます。そこには、不登校の子や、発達障害のある子もいます。外国にルーツのある子も増えている。その「声」を代表しないといけないです。

御子柴:なるほど。そう言われると、私でもいいのかなって思います。普通に、長野の地方にいる主婦なので。

▲御子柴さんのお子さんが5歳の時に書いた家族の絵を刺繍したもの

中村:そう、「地方」というのも、東京一極集中が強い中でとても大事な視点です。eboardは設立の頃から、学習の個別化、ひとり一人が自分に合った方法で学べる環境を目指してきましたが、次の5年10年は、個別化の前提にたった上で「共に学ぶ」ことを支えていけるようにしたいんです。

私たちが提供するものを通じて、「あなたと私は違う。だから1人"で"学べればいい。」ではなく、私たちの活動を通じて「あなたと私は違う。でも、あなたも私も一緒に学べる。」ということを実現したいと思っています。御子柴さんに理事会へ入ってもらうことは、そのための本当に大きな一歩だと思っています。

メールマガジン

メールマガジン

eboardの活動やICT活用、教育に

関する幅広い情報をお届けします。

eboard メールマガジン【登録無料】では、eboardの活動だけでなく、

GIGAスクール構想下での学校教育や学習支援、ICTを活用した学習方法など、

様々な情報をお届けしています。ぜひご登録ください。