代表対談:軽井沢風越学園 理事長 本城慎之介さん

2021年11月、ICT教材eboardを2021年からご利用頂いているご縁で、eboardスタッフが 軽井沢風越学園 を訪問させて頂きました。軽井沢風越学園理事長の本城慎之介さんと、NPO法人eboard代表中村の対談をお届けします。

-

軽井沢風越学園 理事長

本城 慎之介 さん

1972年、北海道生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。大学院在学中の1997年に三木谷浩史と共に楽天株式会社を創業し、取締役副社長を務める。2002年に退任後、「教育」をテーマに活動を始め、2020年に軽井沢風越学園を開設。 -

NPO法人eboard 代表理事

中村 孝一

1986年、兵庫県生まれ。大学在学時、学習塾や学習支援現場での経験から、子ども達の学習課題を痛感。外資系コンサルティング会社勤務を経て、2011年eboardを創業し、2013年にNPO法人化。2016年、世界経済フォーラムGlobal Shapers Osakaハブメンバーに選出。

軽井沢風越学園が目指すもの

中村:改めて、本城さん、そして風越学園を立ち上げられた先生、メンバーの方がどういった思いで、風越学園を立ち上げられたのか、ぜひ聞かせてください。

本城さん:一番の願いは、子どもたちに幸せになってほしいというのと、問いは、そもそも幸せな子ども時代を送れる学校ってどんなところなんだろうっていうのがあって、そこだけなんですよね。幸せになってほしいなぁ。じゃあ、幸せな子ども時代を送れる学校ってどんなところなんだろう、って。

そこを、2016年6月22日から、今日、この瞬間もずーっと抱えて、いろんなことを試行錯誤してみたり、そのまま変えないでやってみたり、やめてみたり始めてみたりということを繰り返していて。まずは、いま僕らが、目の前にいる風越学園の子どもたちの幸せを、徹底的に考えて、取り組んでいく。逆に、そこでもう手いっぱい。

よく時々ね、どんな社会にしたいかとか、どんな日本の教育を変えたいかって訊かれるんだけど、日本の教育とか、そんなことを考える余裕はなくて。でも確実にここでしっかりと、その「願い」と「問い」について考えて取り組んでいけば、なんかこう、じわじわとしみ出していくんじゃないか。世の中にしみ出していって、それが触媒になったりだとか、もしくは伝播しながら、関心を持ってくれる人たちに持ち帰ってもらえる何かが、出てくるのかなと思っています。

もちろん、風越学園が100%いいとは思っていなくて、もっと色んなタイプの学校だったり、子どもの居場所っていうのが必要だと思っていて。僕らは、こんなふうにやってみて、「これが僕らの答えです。当面の間の答えです」っていうような形で、まずはやっていこうって。そういう思いです。

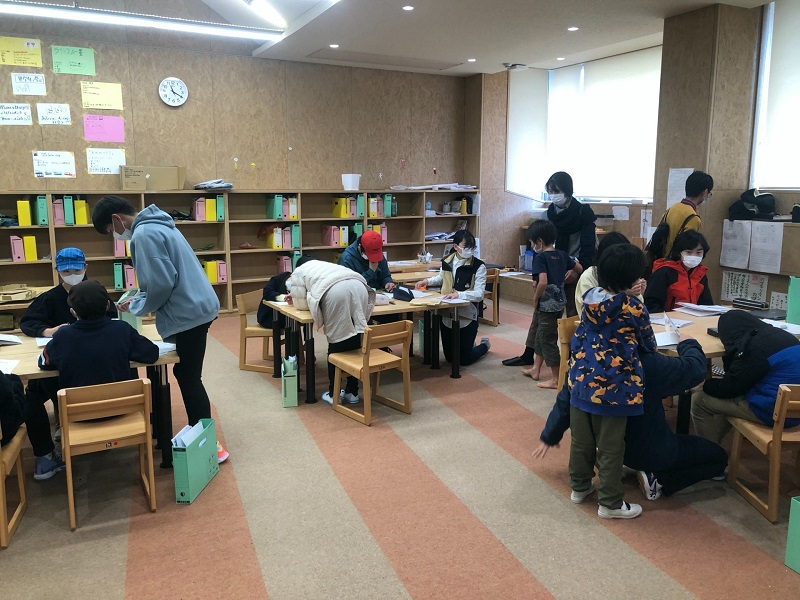

中村:eboardを使って頂いている現場って、やっぱりいろんな困難を抱えている子も多いんですが、今日見学させて頂いて 一番感じたのが、「(子ども達の)居場所がある」ということ、なんです。

もう本当にいろんな形で、 webでも、人伝いでも、風越学園の話を聞いていて、どんな学校なんだろうって思っていたんです。(学校で)はみ出ているような子が、しんどい思いをしているケースって多いと思うんですが、(風越学園では、はみ出ているような子が)いろんなところにいて、物理的にも、先生や大人の目のやり方としても、みんなに居場所がある感じ。それをゆるしているというか、その子が「そのままでいていいよ」というのを、みんなが全体で、子どもたち同士でも、そういう空気感をつくっている。

なので多分、外から見ると、「新しい学校」「新しい学び」というのを追求されているイメージが強いかもしれないんですけど、今「幸せ」っていう言葉を聞かせて頂いて、すごくしっくりきて。「そのままでいいんだよ」っていうのは、今日、私が一番に感じたことでした。もちろん、いろんな新しい形の学びとかもあったんですけど、それが一番でした。

本城さん:そして、その居場所というのは大人がつくっているんじゃなくて、子どもが自分で、わたしの居場所はここがよさそうだなとか、でもあるタイミングでは、やっぱりあっちがよさそうかなっていうふうに、子どもが自分で決定しているんですよね。

安心な居場所とか自分の居場所っていうのは、誰かにつくってもらうものじゃなくて、自分でつくっていくものだなと思っていて。用意されるものじゃない。でも、(自分で居場所をつくっていくことを)ゆるされるってことはすごく大事。それが認められる、ゆるされるという関係性は、大人と子どもだったり、子どもと子どもだったり、大人と大人の間でもつくっていければいいな、と思っています。

そういった意味では、固定の席がないっていうのは、実は不自由そうなんだけど、自分で居場所をつくっていく、選んでいく、決定していくっていう意味では大事なことで。あと、それが複数の場所に自分の居場所があるっていうことは、学校の中だけじゃなくて、地域や家、その他の場所など、居場所がたくさんあるというのは、人の幸せの感覚につながる部分があるだろうなと思います。

中村:はい。それはすごく感じました。お昼に、ご飯を食べている時に話してた子同士が、そもそも異学年で、他の授業とか、他の場面では、他の子と話して交わっていたんです。ある子とは、太く、濃くつながっていることもあれば、ある子とは、うすくつながってたりもしているなと。(そういうつながりは)学年が変わったりすると、変わっていくものではあると思うんですけど、1本だけでは辛いこともある。もちろん、大事ではあるんですが、何かつらい状況になったときに、やっぱり(つながりが限られていると)しんどくなると思うんです。

(そのつながりをつくるという部分を)たぶん先生がいろいろと試されているのかな、と思いました。学習の集団と生活の集団を、いつも固定するのではなく、混ざってる、交わってるという環境のおかげで、すごく居やすい居場所になっている、という感じがしました。

本城さん:本当に、システムとしては複雑なんですよ。

中村:ほんとに。今日1日いたんですけど、どこで、何を、どの先生が(授業をするのか)、子どもたちは次どこに行くのか、っていうのが全くわかんなくて(笑)。

本城さん:僕もわかんない(笑)。今、なにやってんの?今、何の時間?って訊かないとわからなかったり、次何するの?って聞かないとわからないですね。その分、コミュニケーションの量は増えるんだけど、システムとしてはすごく複雑。でもね、複雑でも子どもはわかってる。

中村:うん、子どもたちはわかってますよね。あと「居場所」以外に、もう一つ感じたのは、先生方も子どもたちも「試している」なと。試しにやってみて、それがダメだったら変えてみようということを、常にトライアルされているなあというのを、すごく感じたんですよ。それがいい意味で子どもたちにも伝わっていて、「やってみてダメでもいい。ダメだったら、(また別の方法で)やってみたらいい。」っていうのが伝わってきました。

風越学園の現在地

中村:開校されてから、たくさんのことを「試して」こられたと思います。今の状況とか、地点って、どうとらえていますか。

本城さん:そうですね。ほんとやってみるの連続で、とにかく前に投げてみる。プロジェクトの連続みたいな形。手応えっていうよりも、なんとなーく、つかみかけつつある部分と、またスルッと逃げていく部分があって。まだまだなんですよ。だからこそまだまだ、やってみるということを繰り返し、繰り返し、試してるんです。

やっぱり通常の学校と同じような問題も、当然、人が生活していると起こるんですよね。それを起こさないのがいいっていうわけではないと思うんですけど、なぜ起こるのかなとか、どうやったら、それがもう少し早めに、みんなの中でキャッチして、支えられるのかというところが、まだまだ見えてこない部分でもあって。なんかまだつかめてない部分もあります。

ただ、少なくとも、幸せそうにしている子どもの表情というのは、随所に見られるので、大きな方向性としては間違ってないんですよね。大きな方向性としては間違ってないんだけど、ただ、これを加速していくという感じじゃなくて、まだ試しながら、ちょっとこう、low で進んでいくということの方が大事だよなあという感じがある。ここで今加速すると、コケるなぁみたいな感じがあるので、ちょっともう少し、ゆっくり走っていこうという感じ。

中村:私、いつも結構ストレートに、子ども達に聞いてしまうんですが、今日「風越ぶっちゃけどう?」って聞くと、みんな「いい。すごくいい」と言っていて。それで「なんでなの?」って聞いたら「自分のしたいことができる」っていう、すごく素直な答えが返ってきたんですよ。それがあまり年齢問わず返ってきて。そういう意味で、言われた大きな方向性は、本当にそうなんだろうなと思います。

一方で、一番上の学年の8学年の子が話していたのは「ちょっと実は、自分はもう高校受験があるから、その先のことを考えると、勉強のことが心配になる時もある」と正直に言ってくれて。それが多分まだまだ手探りの状態の部分でもあるのかな、とは思いました。でも大きな方向性には、子どもたち自身も先生方も「これでいいんだ」っていうのは、みんな感じられてるんじゃないかなと。

なんか一番(変化が)大きいなと思ったのは、風越ネイティブの子達(他の幼稚園や学校からの転入を経ないで、風越学園に入ってきた子)が多数を占めるようになった時に、どうなるんだろうなぁというのは見たいなと思って。

本城さん:本当にちょっと別な学校になっているでしょうね。大人の数をぐっと減らしても大丈夫じゃないかなみたいな。

中村:まぁやっぱり公立での経験を積んでいる子たちが、良くも悪くもいると思うので。

本城さん:保護者もね、やっぱりこう自分のしたいことをしている子どもを見続けるのって、よいなぁと思いつつも、「え?ちょっと不安…」みたいなところもあって。

中村:そうですよね。きっとありますよね。

本城さん:それがなんかこう、幼児期から自分のしたいことをし続けている子どもの育ちっていうのを、見ている保護者が多数を占めると、また保護者の様子も変わってくる。当然子どもの様子も変わってくるし、スタッフの役割っていうのも大きく変わってくるのかなぁという感じですね。

1人1台のデジタル端末を使って

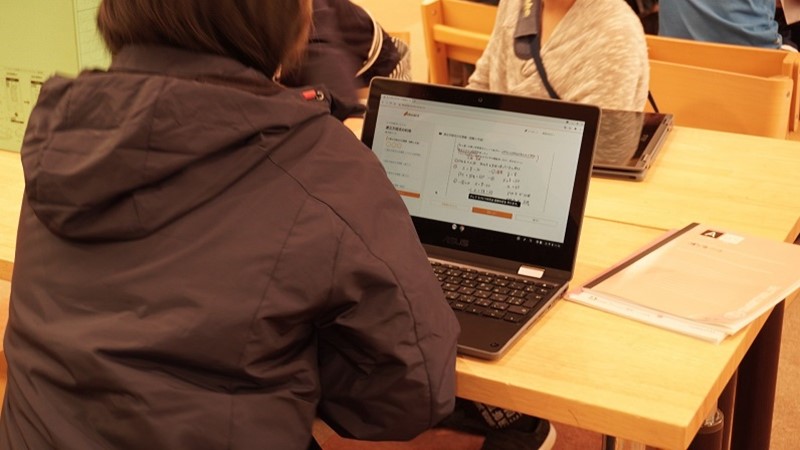

中村:ちょっと話を変えて、今日も随所でタブレット(ChromeBook)を使われていたと思うんですけど、風越学園の中でのICTとかテクノロジーの位置づけを、どういうふうに考えられてますか?

本城さん:えーっとね、僕はデジタルデバイスは、本当にこう、ナイフみたいなもんだと思っていて。便利だけども、危険でもあるという感じがしていて。でもナイフを使わないで生きていくっていうことは当然できなくて、危険だとしても、ちゃんと使いこなしていくことが大事なんですよね。

その時に、たとえばナイフって、何も知らない子にポーンとわたさないように、まずは大人が使っているところを見せたりだとか、手渡したとしても大人が一緒に手を添えるだとか、大人が見ている前でやるだとか、そうやって1人で使いこなしていくステップを踏むんですよ。

それをしようと思いながらデバイスとか用意していたんだけれども、2020年4月開校の時、ちょうど新型コロナウイルス感染拡大のタイミングだったので、ポンと渡すしかなかった。3年生以上にポンと渡してみんな家で使い始めたので、なんかちょっと丁寧に渡せなかったんですよね。そこはすごい後悔していて。だから、今やっぱり、もう1回丁寧に渡していくということをして、安全、便利なんだけども、危険な道具をちゃんと使いこなせるような大人の側のサポートは、当然必要になってくるだろうと思ってます。

この2020年度、2021年度は3年生以上にChromeBookを1人1台っていう状況にしていたのを、2022年度は見直して、新3年生はまだ持たずにもっと実体験を増やしていこうと考えています。実体験を増やしていくと、よりデバイスがしっかり使えるようになるんじゃないかなと思っているので。

まだ僕ら自身も、うまく子どもとデバイスの関係をちゃんとつくりきれていない。道具っていうよりも、もうインフラになっちゃってるので、徹底的に使っていかなきゃいけないんだけども。その使い方や手渡し方をちょっと考えなきゃなっていう感じはしています。7、8年生とかの使い方を見ると、もうぐっと、ほんと大人みたいに使ってるって感じがすごくあって。やっぱり、9歳、10歳、11歳のところの難しさがある。丁寧に手渡していかないといけないなと思います。

中村:今日もeboardを使っている子も含めて、いろんなところでタブレットを使っているところを拝見させてもらいました。残念ながら、GIGAスクールで端末が入っている多くの学校では、先生が指示したタイミングでタブレットを出して、みんなで同じことをするということが、まだまだ多い。普通の学校と違うなと思ったのは、風越学園では、使う子も使わない子もいましたよね。

本城さん:デバイスにシール貼ってる枚数とかは、多分全国で一番多い学校だと思うんですよね。それだけもう自分の道具というか、自分ものみたいな感じになって、ベタベタ貼っている。特に男子。いつ開きなさいとかは全く言わなくても、本人が必要なタイミングで開くという形になっている。おっしゃるように、アウトプットに使っていくというのはありますね。

中村:先ほどおっしゃった10歳くらいの子が、タイピングして書いた文章を見た時に、書くっていう行為の意味とか、特にそれを人に見せるとかが、多分きちんと分かりきってない段階でもあるなと感じました。でも、けっこうツールがあると書き走れるというか、ツールで引っ張られる部分がやっぱり良くも悪くもあるなと。

そこを、みんなタイプできるだろうなっていう年齢の子に、あえて丁寧に手で書かせている先生もいて。やっぱり今言って頂いて、そこを考えつつ、使っていかないといけないなと、改めて思いました。

本城さん:なんかやっぱり、人間は手を動かすことで、脳みそが働いて学習が定着するっていう側面は、往々にしてあるなという感じもしていて。手を動かすということと、上手にデバイスも使えるということ。

自由進度学習

中村:今、算数と数学を「自由進度学習」で進められていると思うんですけど、その時間の意図というか、そもそも自由進度自体がまだまだ社会的に馴染みのないものだと思うのですが、今のスタイルでしようとした背景は何ですか。

本城さん:一般的に言われている一斉授業が限界にきているんじゃないかと思っていて。例えば、新しい単元になった時に、もうそれ分かってるよっていう子が2割ぐらい。初めてだっていう子が6割ぐらい。あとは、その前の単元の理解が曖昧っていう子が2割くらいいて。もしかすると、理解が曖昧な子はもっと多いかもしれないけど。そういう中で、一斉に皆が同じ教材を使って、同じ時間に、同じことを学び続けるのはどうなんだろう。「分かった人ー?分からない人ー?」とか。分からないのに分からないって言えないとか。それは解消したいなという感じはあったんですよね。

それこそ本当に、幸せに子どもが学ぶことを考えた時に、自分のペースで学ぶとか、自分に合った教材で学ぶとか、分からないことは誰かにすぐ質問できるような関係性をつくるとか、そういったことがとても大事だと思っていて。それが実現できるのが「自由進度」で、かつ「異年齢」の方がより色々助け合える関係性もつくりやすいんじゃないかと思って。それで異年齢の自由進度にチャレンジしている状態です。

中村:その中で、風越学園では「教材」を、どういうふうにとらえていますか?

本城さん:教材は、風越学園でも色々なものがあるんだけど、本当にその子に合ったものって何かな?というふうに、まず検討するものであり、ハシゴみたいな形のものだなと思っていて。届かないところに手が届くようにするために、ハシゴの子もいれば、脚立の子もいたり、ジャンプする子もいたりするかもしれない。もしくは竹馬みたいなものがいい子もいたり。教材って、届かないところに届くために、その子にとってどんな道具が一番いいんだろうと吟味したり、本人も何が一番自分に合った道具なのかを考えるためのものだと思うんですよね。だから、eboardをやる子もいれば、他のものをやる子もいれば、今までどおり教科書で学習する子もいれば、という状況ができるといいなと思っています。

中村:今日、拝見したらeboardをやってる子が、多いわけではなかったです。でも、私たちが現場に行って「いい学びをしてるな」というところには共通点があって、みんながeboardをしているわけではない、ということ。みんなが同じところ(単元)を勉強していないこと。好ましくないし、私たちがあまり望んでないケースは、みんなが一斉にeboardをやっているというもの。それは不自然なんですよね。私たちもeboardという教材がみんなにフィットするとは思ってないので。そういう意味ですごく自然にeboardを使って頂いているなと思いました。

中村:その中で、eboardを使っていこうと思ったきっかけや、今どういうふうに使われてるのか、教えてください。

本城さん:そうですね。いくつかのオンラインやAI型の教材を使っていく中で、どうやら、「誰かに教えてもらう」「誰かの話を聞きながら学ぶ」っていうことの方が、分かりやすい子達がいるなと思ったんですね。だからといって、スタッフが一人一人に対して教えるのは難しい。っていう時に、eboardだと一回話を聞いてみて、見てみて、自分たちが見慣れている黒板のようなもので見て学ぶ、ということが実現できると思って。しかも、止めたり戻ったりも自分でできる。それで、合う子がいるだろうと導入しました。

合う子がいるだろうというのがスタートなので、当然のことながら、どの教材もそうですけど、全員に対して使うわけではない。ただアカウントは全員発行しようかとか、使う使わないは子どもたちに委ねようか、という形で使っている感じですね。中にはやっぱり算数・数学で使う子もいれば、理科はeboardがやりやすいという子がいたりとか。社会はこうだとか、使い方や、使う教科も分かれています。それで、本人にとって何が学びやすいかっていうことを、子ども時代に獲得していくっていうのは、大人になっても役立つだろうなと思いますね。

中村:私たちの団体のミッションが「学びをあきらめない」なんですけど、じゃあ、あきらめてない子ってどういう状態だろうということを定義しようとした時に、「自ら学ぶ力を持っている」子がそうだろうと。単純に学力が高いとかじゃなくて、仮に今、いわゆる点数的なものが低くても、「学ぶ力がある状態=あきらめてない状態」と考えています。できるだけそれを教材として、開発したり研修とかでなるべくお届けするようしているんです。

今日、もちろんその子の年齢であったりとか、その子のスキルとか、教科の好き嫌いとか、得手不得手によって、まだまだばらつきはあるんですけど、「みんなが自分で学ぼうとしている」のは、算数・数学に限らずどの教科でも感じたところですね。

本城さん:そうですね。なんかそこは1年半経って、子どもたちの中でも少しずつ定着してきたことかもしれないですね。いろんな形で学んでみようとか、いろんな内容のことを学んでみようとか、自分の中で方法も内容も学びをあきらめてしまうと、そこでストップしてしまうので。そうじゃない形っていうのが、できつつあるような気がします。

全国の先生へ、eboardへのメッセージ

中村:今、GIGAスクールとかもあって、公立学校では、様々苦労・苦心されてる先生もいらっしゃると思うのですが、本城さんからお伝えしたいことがあれば、教えてください。

本城さん:そうだなぁ。本当に、幸せな子ども時代をつくるにはどうしたらいいでしょうねぇ、ということを一緒に考えていきたいなということですね。多分、少なからず学校の先生になったということは、子どもたちに幸せであってほしいと願って、その仕事を選んでいるはずだと思うので。そこに立ち戻って、いま、僕らに何ができるでしょうかっていうところかな。

中村:風越学園では、先生方が「目の前にある」いい学びとか、子どもたちの幸せを考えて、学校生活とか授業をつくられているなと、すごく感じたんですね。世の中からの圧力として、「将来のために、どういう力を養うべきか」とか、どうしても 「今の学校」とか「今の子どもたちの幸せ」よりも、将来の子ども達みたいなものを見てしまっている ところがある。そのせいで、今の子ども達の幸せをないがしろにしてしまっているところがあるんじゃないかなと思っていて。それが風越学園では、逆にこっちが私はすごくいいと思ったんですが、今いる子ども達の、今いる幸せとかあり方、そして、そこにある学びをすごく大事にされているのかなと。

本城さん:社会にフィットするとか、社会に生き方を合わせる必要は、大人も子供もないはずなので。必要な力を身につけるのも、本人がつけたいと思う力を身につければいいなと思います。それが、どんな力を自分が身につけたいんだとか、身につける必要があるんだっていうのも本人たちが考えていく。そこはもちろん大人のサポートは必要なので、いろんな情報提供とかは必要でしょうけどね。それは決められるんじゃないかな、子どもたちが。

今日も年長のある子が昼に飯ごうでごはんを一人でね、モクモクと炊いてたけど。あれって、ごはんを炊くっていうことだけじゃなくて。それだけじゃなくて、一人で、周りがやってなくても、自分はそれをやるんだって決めて。で、みんなが食べ終わっているのに、終わったあとひとりで食べて。そのことが、なんか、ごはんを炊くっていうスキル以上に、あの子を太らせていくものだな、深く根をはわせるものだなと思っているので、とっても大事にしたいです。

中村:(風越学園では)自分で決める場面しかないですよね。学校って、通常だと決まっているものに取り組むことが多いと思うんですけど、基本的に自分が選ぶ、決めるっていうのが前提にあって、それがもう随所に、というか全ての箇所がそうだなという感じがしました。それがそがれてしまうと、社会に出た後もどうしていいか分からなかったり、選択したことに腹落ちしないし、後悔してしまう。幸せっていうのを考える上でも、結果が悪かったとしても、自分で選ぶということはすごく大事だと思います。

中村:最後によければ、eboardへの応援メッセージを頂いてもいいですか。

本城さん:全国、世界中と言ってもいいと思うけども、学びをあきらめざるを得ない状況の子どもたちが、本人の責任とかじゃなく、大人がつくった環境とか制度とか、そういったものによって、学びをあきらめざるをえない子ども達っていうのが、やっぱり少なからずいるなっていうのは思うんです。でも、そこに「やさしい字幕」をつけるということも含めて、あきらめなくても大丈夫っていう、なんか僕は応援メッセージだと思っていて、eboardっていうのは。そういう子どもたちとか、そういう大人たちに対する、応援メッセージだなぁと思っていて。

その応援メッセージを、僕らが受け止めて、あきらめそうな子どもたちにちゃんと届けるっていう責任が、大人にはあると思っているので、その応援メッセージを、いろんな形でまた、eboardとして伝え続けていってほしいなと思います。

メールマガジン

メールマガジン

eboardの活動やICT活用、教育に

関する幅広い情報をお届けします。

eboard メールマガジン【登録無料】では、eboardの活動だけでなく、

GIGAスクール構想下での学校教育や学習支援、ICTを活用した学習方法など、

様々な情報をお届けしています。ぜひご登録ください。