学習意欲と学び方へのサポートで、個々に応じた学び直しを支援

京都府立清明高等学校

高校生

授業・活用のポイント

- 1. eboardの活用で、一人ひとりのペースで学べる「個に応じた学びなおし」を実現。

- 2. 「目標設定」と「ふりかえり」のサポートで、学習に対する肯定感、課題解決力が大幅アップ。

- 3. 生徒の状況を細やかに把握する「大学生のフィードバック」。

清明高校について、教えてください。

京都府立清明高校は、昼間二部制・単位制の高校です。1人ひとりの学びを手厚くサポートするために、1人1台タブレット(iPad)、校内どこでもwifiにつながるという環境を整備しています。

多くの生徒が中学校までの学習内容に課題を抱えており、学びなおしに対する需要も高い本校では、学校指定科目として 「アンダンテ学習(学び直し)」授業を設定しています。

ー学びなおしに対する需要が高いのはなぜですか?

生徒の特徴として、中学校までの学習内容に課題を持つ生徒の割合が多く、不登校経験から長期間の学習内容がすっぽり抜けてしまっている生徒もいます。

おとなしく、人と関わるのが苦手な子も多いので、先生に「わからない」と聞けない子も多いため、授業では受動的になってしまいがちなのですが、自分のペースで「学びなおしたい」「高校で勉強をやり直したい」という想いが強いため、一生懸命に取り組もうとする生徒が多いです。

京都府立清明高等学校 山下教諭(保健体育科)、塩見教諭(美術科)

eboardを使い始めたきっかけ、背景は?

個々のペースで必要な学び直しを進めるといっても、学習範囲のばらつきが大きく、常に各教科を教えられる教師が対応できるわけではないため、約30名もの生徒を教師1人で支援するのは困難でした。eboardを活用することで、生徒は小~高校までのそれぞれにあった学習内容を選ぶことができ、わからないときには自分で映像授業を確認しながら学習を進めることができるので、生徒それぞれのペース・学習範囲での学びなおしが可能になりました。

現在の活用状況について、教えて下さい。

生徒は週に1〜2コマのアンダンテ学習の授業を受講しています。1〜4年生の生徒約30人の混合授業で、先生1人と大学生のボランティア1〜2人で学習サポートを行っています。

毎授業では、まず目標を立ててから学習をスタートし、各自のペースでeboardの学習を進めます。学習後には学習の内容や取り組み方について、5分程度の時間を使ってふりかえります。大学生ボランティアは、つまづいていたり、集中力が落ちてしまっている生徒に対して声かけをしながら、学習方法や学習意欲のサポートを行います。

– なぜ大学生のボランティアなんですか。

30人が別の内容を学習しているため、さすがに教員1人ではサポートしきれないのですが、eboardには映像授業があるので指導経験がなくても学習サポートに入っていただけるようになりました。教員志望の大学生にボランティアとして入ってもらうことで、学習の進め方や、個々のつまずきについて一緒に考えながら生徒のサポートを行えるので、お互いにウィンウィンの関係です。

– 個々の学習内容は、生徒が自分で決めているのですか。

4月に、まずeboardで用意されている「ステップアップテスト」を受験し、その結果も踏まえて先生・学生ボランティアと面談を行い、学習する教科、単元、方法などの目標を決めます。毎回の授業では、この内容をできるだけ生徒自身が達成できるように、支援者が目標設定や学習、ふりかえりをサポートします。9月にはもう一度ステップアップテストと面談を行い、学習状況や進め方を調整しながら進めます。

ふりかえりシート

目標・ふりかえりには「ふりかえりシート」を活用。自らの学習状況を把握。ボランティアとのコミュニケーションツールにもなっています。

eboardを利用する上で、または日々の授業で工夫・意識されているところは?

日々試行錯誤していますが、中でも意識しているところを3点あげたいと思います。

① 目標設定とふりかえり

学習時間の前後5分ずつは必ず時間をとって、個々の学習状況について会話するようにしています。きちんと目標を立てることで、学習サポートやふりかえりもしやすくなります。学習内容を記録することで、次回の学習内容もスムーズに決められるようになりました。ふりかえりシートには、先生やボランティアから、伝えきれなかったアドバイスなどの一言コメントを書いて返しています。

② 目標達成をサポートする関係作り

つまずき経験が多い生徒にとって、学習に向き合うこと自体が困難な場合もありますが、最初は小さな目標でも少しづつ自分の力で達成していくことで、学習に対する肯定感を持って取り組めるように声かけをしています。「できたね!」「どう?できそう?」「わからなかったら動画をみてみたら?」「1分休憩してみたら?」など。これは、人にしかできないサポートなので、特に意識して取り組んでいます。

③ サポーター間での役割分担と情報共有

授業前には、日々変化する生徒の状況を先生とボランティアが共有する時間を設けています。気になる生徒には、誰が個別につくかを事前に決めたり、授業後に気になったことを共有して授業改善を行うことで、個に応じたサポートの充実を図っています。

先生とボランティアの打ち合わせ

子ども達や学習環境に、どういった変化がありましたか?

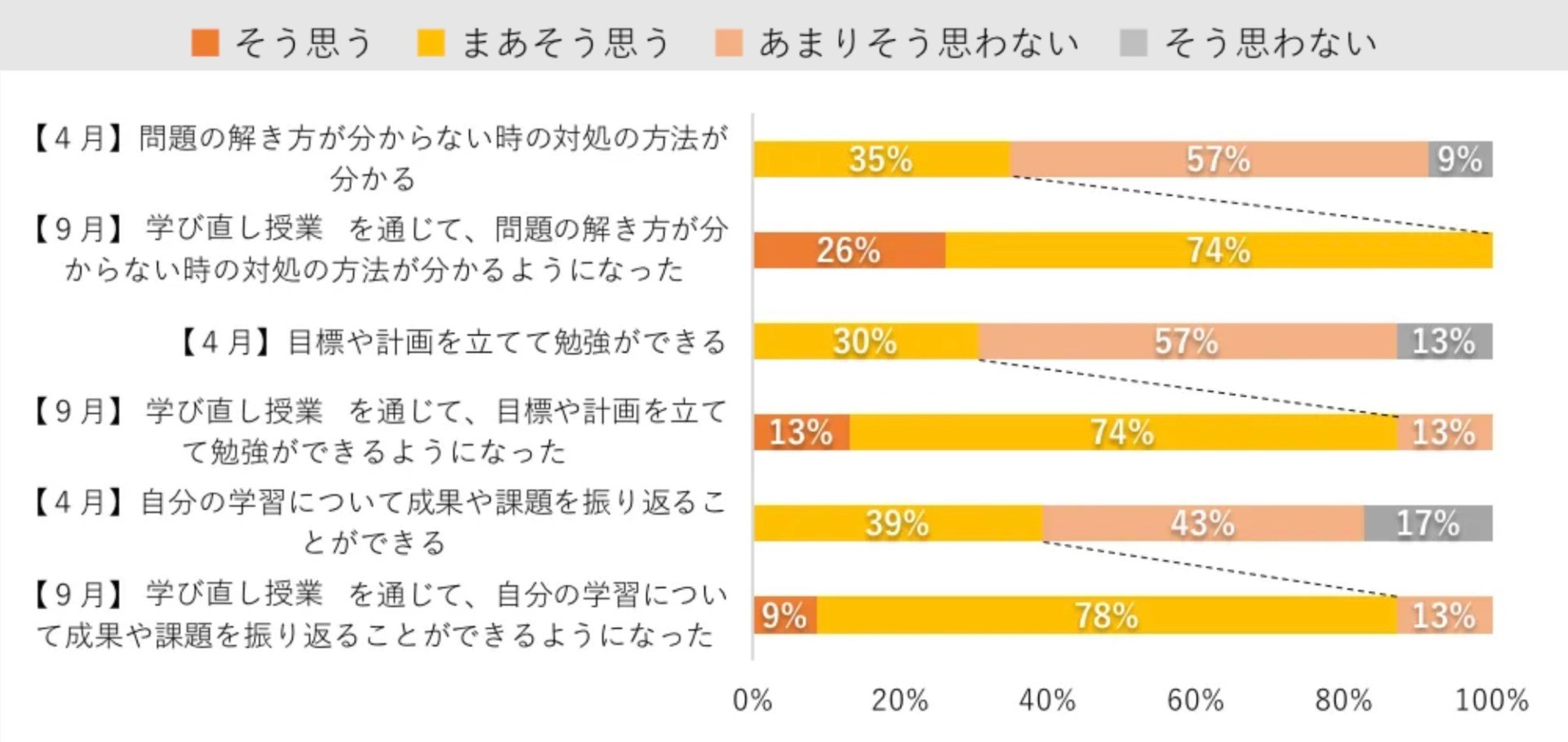

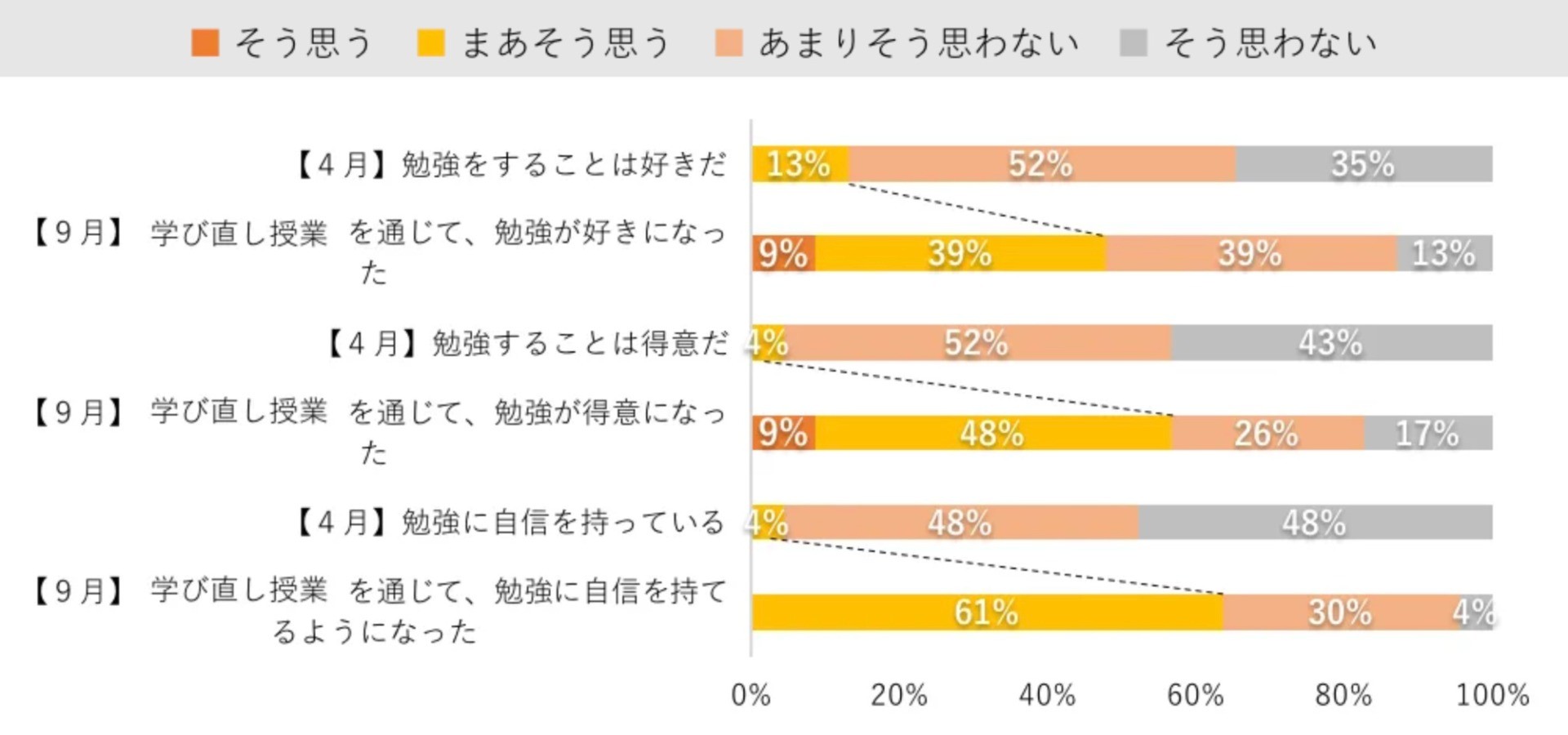

授業では受け身でなかなか集中できない生徒たちが、自分で学習内容を決めて能動的に学習することができるようになり、学習に対しての肯定感も高まっていることがわかりました。4月と9月にアンダンテ学習を受講している生徒に対して行っているアンケートや日々の学習の様子からも、生徒の変化を感じています。

ある生徒は、大学生との信頼関係が築けたことで、わからないことを相談できるようになり、大学生の個別対応によって意欲上がり、点数が取れるようになりました。

アンダンテ学習「学習に関するアンケート」結果

学習方法について

学習への肯定感、意欲について

参考リンク

無償で利用できるeboardは、

NPO法人によって

開発・運営されています。

NPO法人eboardの活動について