メタバースだからできる不登校支援。多様な学びと心のエネルギー回復

愛媛県教育支援センター

小学生 中学生

授業・活用のポイント

1. メタバース空間「メタサポキャンパス」で、不登校の児童生徒を対象にした学習・交流支援を実施

2. eboardを自学教材として導入し、学び直しや学習習慣づくりをサポート

3. 校内サポートルーム、教育支援センターなど、多様な学びの場と連携

愛媛県での不登校支援の取り組みについて、教えて下さい。

これまでの愛媛県での不登校支援は、校内サポートルームの設置や学校の先生による家庭訪問が中心でした。学校外の場所へ通所できる子については、教育支援センターやフリースクールへ通うという手段もありましたが、不登校児童生徒の増加とともに、「家から出られず外部とのつながりがまったくない子」が多くなってきたことに大きな課題感がありました。その課題を解決するために、令和5年4月に設置した愛媛県教育支援センターに、家庭からでも社会的なつながりを持てる場所として、メタバースを活用した「メタサポキャンパス」を整備しました。

愛媛県教育支援センターでは、メタサポキャンパスのほかにも「通所による学びの場(こまどりキャンパス)における児童生徒への支援」「学校に登校しづらい児童生徒の保護者を対象とした保護者学級の実施」「学校及び関係機関等への訪問による助言、情報提供(アウトリーチ型支援)」「魅力ある学校づくり研修会(不登校未然防止に向けた研修会)の実施」を行っており、不登校の児童生徒に対する支援を総合的に推進し、不登校の解消及び未然防止に向けた支援の充実を図っています。

それぞれの施設は別々に機能しているというわけではありません。たとえば別室登校している子が、校内サポートルームからメタサポキャンパスの活動に参加することもできます。また、メタサポキャンパスを利用しながら、通えるときは学校の別室や教育支援センター、フリースクールなどの関係機関を利用している子もいます。それぞれが連携し合いながら、多層的な支援を行っています。

▲「メタサポキャンパス」スタッフの皆さんのアバター

メタサポキャンパスの様子を教えて下さい。

メタサポキャンパスでは、3Dの「GAIA TOWN(株式会社ガイアリンク)」というメタバース空間を採用しています。アバターで手を振る、握手する、踊るなどの3D空間でのリアルな体験ができることや、用途に応じて対応できる各ルームや多様なWebスクリーン等があることに魅力を感じています。

スタッフ自身も最初はメタバース未経験で手探りでしたが、子どもたちと一緒に「こんな機能もある」「こんな活動もできそう」と試行錯誤を重ね、今の形に発展していきました。

▲「メタサポキャンパス」全体像

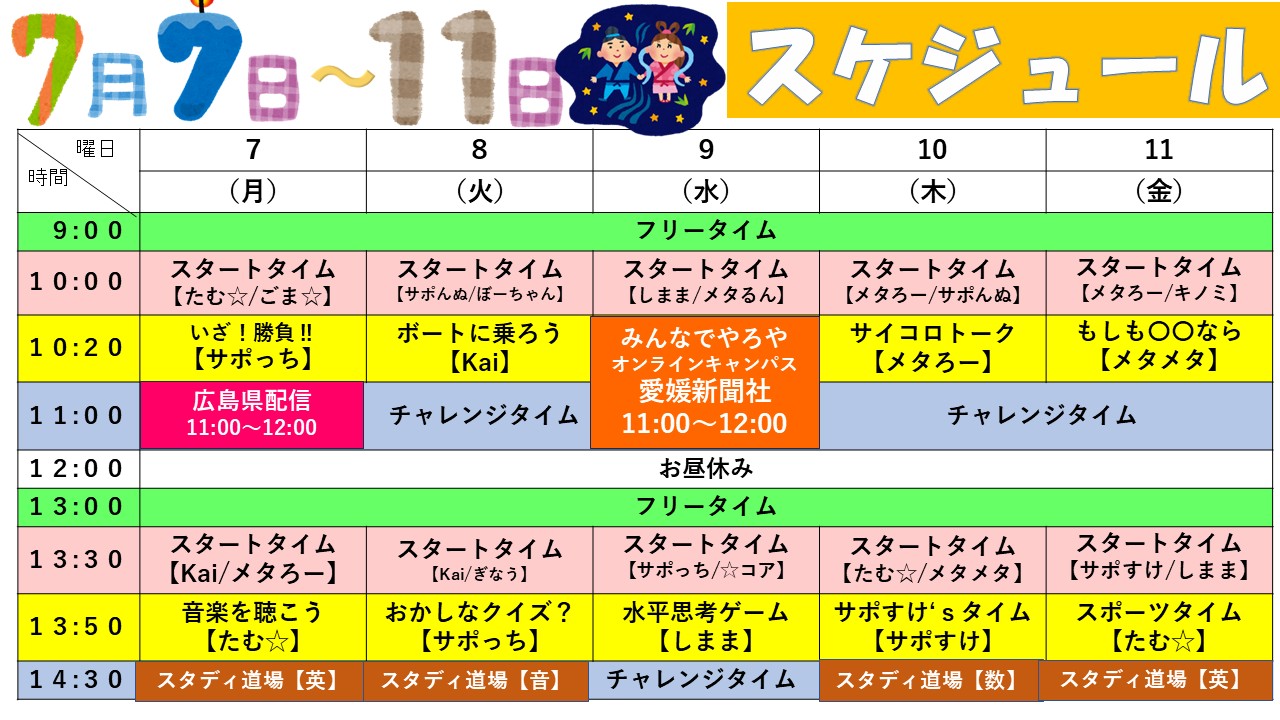

メタサポキャンパスでの「1日の流れ」

メタサポキャンパスの1日は、朝9時から夕方4時まで。学校のような時間割はなく、子どもたちは、自分でやりたいことを選び、自分のペースで過ごすことができます。

●9:00〜10:00 フリータイム

部屋を見て回ったり、スタッフと雑談したり、すぐに勉強に取り組む子も。

●10:00〜10:20 スタートタイム

スタッフやキャンパスサポーターのお話を聞く「朝の会」のような時間。

- ●10:20〜10:50 イベントタイム

クイズやゲーム等で交流する時間。 - ●10:50〜12:00 チャレンジタイム(学習時間)

※午後も同じサイクルで進みます。

ただし、このスケジュールはあくまで目安で「イベントだけ参加して帰る」「ずっと勉強に集中する」など、過ごし方は子どもが決めます。

毎日参加する子、たまに顔を出す子、メタサポキャンパスと学校や他の関係機関等を併用している子など、利用頻度も様々です。

▲スケジュール例

子どもと一緒につくった「基本スケジュール」

開始当初より「自由に過ごしていいよ」と伝えていたのですが、子どもたちから「自由って言われても、何をしていいか分からない…」という声がありました。そこで、スタッフと子どもが一緒に「基本スケジュール」を作りました。その上で、「迷ったらこのスケジュールに沿って動ける」「やりたいことがある子は自由に動いていい」のように「自由だけど安心できる場」 を子どもたちと一緒に作っていきました。

eboardを使い始めたきっかけ、背景は?

不登校の子どもたちは、学習への不安や悩みを抱えていることが多く、

●小1から中3まで幅広く学べる

●1本5〜10分程度の短い動画で集中しやすい

●学年や教科を自由に選べ、自分のペースで学べる

というeboardの特徴は、子どもたちにとっても、支援する側にとっても大きなメリットでした。

さらに、ID・パスワードを発行することで学習状況を記録でき、子どもが何を学んでいるかを把握できるため、学校との情報連携にも活用しています。

▲eboardの学習画面

eboardの活用状況について、教えて下さい。

自学教材としての活用

メタサポキャンパスに来る子どもたちの多くがeboardを利用しています。基本的には、自分の学びたい範囲を自由に選んで学習 しています。動画を見た後は、ドリルやチェック問題も活用し、学校を休んでいた間の学習を取り戻す「学び直し」に取り組む子も多くいます。

学習環境としては、メタバース内に用意してある36部屋のうち、10部屋が eboard専用ルーム。部屋が満室になると、臨時でeboardの部屋を追加することもあります。子どもたちは各自部屋に入り、ログイン画面から自分のIDでログインをしてから学習を開始します。eboardの他には、桃太郎電鉄やタイピング練習等の部屋があります。

▲eboard専用ルーム

メタサポキャンパスでは子どもたちの内発的な学びを尊重しているので、基本的には自由に学習を進め、学習を強制することはせず、スタッフはガラス越しに様子を見守るようにしています。また、学習が終わったタイミングで子どもたちが声をかけてくれるので、eboardの学習記録を見ながら「何か困っていない?」「頑張っているね」等の声掛けをし、コミュニケーションを行っています。

学校との連携

学校との連携としては、次のようなことをしています。

●毎月、メタサポキャンパスの活動状況等報告書を学校へメールで送付

●必要に応じて、eboardの学習履歴も学校へ共有

これにより、学校の先生も「メタサポキャンパスでの学び」を把握でき、児童生徒が登校した際には声かけをしてもらえるなど、学校とのつながりができています。

子ども達や学習環境に、どういった変化がありましたか?

学習面では、以下のような変化がありました。

●毎日決まった時間にログインして学習する子が増えた

●eboardの動画だけでなく、学校や自分で用意した問題集にも挑戦する子が増えた

●定期テストを受けられるようになる子も出てきた

人との関わりの部分では、最初はチャットだけで交流していた子も、慣れてくると音声で話してくれるようになったり、雑談で自分のことを話すようになったりと、学びだけでなく人との関わりにも前向きな変化が表れています。

また、メタバースの中で人とつながり、心が元気になった子は、やがて外の世界に一歩踏み出すという変化も見られています。ある子どもは、メタサポキャンパスで元気を取り戻したあと、通所の教育支援センターに通い始めました。別の子どもは、それまでほぼ毎日メタサポキャンパスに来ていたのに、新学期に入って利用がなくなっていました。心配になって学校に連絡したら「別室に来ていますよ」と聞いて、スタッフはほっと胸をなでおろしたというエピソードもありました。

「メタサポキャンパスの自由な過ごし方が心地よくて、もう通所の学校や施設に行きたくなくなるのではないか」と当初は多くの大人からの心配の声もありましたが、実際には、心のエネルギーが満ちた子から、自然に次のステップへ進んでいくという変化が生まれています。

メタバース空間だからこそ、工夫していることはありますか。

子どもたちとのコミュニケーション

メタバースで1番困るのは、やはり子どもたちの気持ちが分かりにくいことです。アバターとのチャットのやりとりでは表情も声色も伝わらないので、チャットの言葉をそのまま100% 受け取っていいのかどうか迷う時もあり、対面で接するときよりも丁寧なやりとりを心がけています。

例えば、挨拶がプレッシャーになる子にはそっと手を振るだけの対応に変えたり、保護者とコミュニケーションをとりながら接し方を微調整することもあります。それぞれの子に合わせてコミュニケーションの方法に配慮し、試行錯誤しています。

あとは、小学生から中学校3年生まで年齢の幅があるので、みんなが楽しく過ごせるようにに大人が間に入るというところは意識しています。

▲アバター同士の交流

支援者の確保

また、支援者の確保も課題でした。メタサポキャンパスでは、教職大学院の学生にメタサポキャンパスサポーターとして参加してもらっています。近隣の大学に相談をし、連携していただくことができました。その結果、「スタディ道場」というメタサポキャンパスサポーターによる30 分程度のミニ授業や、イベントなども企画してもらうことができ、子どもたちとの関係性づくりへの良い効果も生まれています。

これから不登校支援やメタバースの導入を検討している自治体へのメッセージ

「1人ひとりの子どもは、置かれている状況も、必要なサポートもすべて違う」と思います。だからこそ、メタサポキャンパスでは多様な選択肢を用意し、大人の目線だけではなく、子どもたちの思いや考えを聞きながら一緒に育てる居場所づくりを大切にしてきました。メタバースでの支援はあくまで手段のひとつ。その根底はやっぱり、周りの大人たちの不登校の児童生徒に対する正しい理解や、温かいまなざしが絶対に必要だと思っています。現実の学校でも、メタバースでも、子どもが安心して学び、成長できる場所が増えていけばいいなと思います。

◆参考URL

・愛媛県教育支援センター(メタサポセンター):https://center.esnet.ed.jp/ken_shiencenter_metasapo

無償で利用できるeboardは、

NPO法人によって

開発・運営されています。

NPO法人eboardの活動について