eboardで効率よく「学習の遅れ」を解消。 地方で不登校の子どもたちの自信と意欲を育てる

一般社団法人うみのこてらす

小学生 中学生 高校生

「うみのこてらす」について、教えてください。

うみのこてらすは、徳島県海部郡を中心に、学校に行きづらい子どもたちを支援する活動をしています。活動拠点のある牟岐町(むぎちょう)は徳島市から車で約1時間半、人口3400人の小さな港町。1学年1クラス、クラス人数も10~15人という、ごく小規模な学校が点在している地域です。

地方では、都市部に比べると不登校のサポートが充実しているとはいえません。そんな中でも「全ての子どもや若者が大切にされ、自分らしく人生を描いてほしい。そのために『繋がり・学び・多様な経験』この3つを届けていく」というビジョンを掲げて活動しています。

実際の活動としては、廃校になった小学校で、週3回、子どもたちの居場所を提供しています。スタッフは20代~70代までと幅広く、学校を退職したベテランの先生を含め、多様なメンバーで子どもたちをサポートしています。また、距離の問題で通えない子どもたちには、訪問支援も行っています。徳島市では、大学生を中心に放課後のユースセンターのような活動も展開しています。そして最近では、オンライン学習も開始し、県西部など広域の子どもたちを支援しています。

eboardを使い始めたきっかけは?

当初、学習支援は(子どもたちが)「やりたかったらやろう」という自由な形からスタートしました。1年ほど経った頃、みんなで学習に取り組む雰囲気も大事にしたいと思い、1時間の「学習の時間」を取ることにしました。

その頃は、学校の宿題や、子どもたちが持ってきてくれる教材をやっていましたが、子どもたちが来るのは週1回から多くても週3回。時間が空くと、学習の定着が難しく、単元が積み上がっていかない。算数・数学などの積み上げ型教科だと、いつまで経っても先の単元に進めないという課題に直面しました。

そこで「家庭でも活動場所でも、場所を問わず共通して学習できるもの」という視点で教材を探し始めました。いくつかの教材を試した結果、eboardの導入を決めました。導入を決めた大きな理由は、パソコンでも紙教材(テキスト教材『動画ノート』)でも学習できる点、そして動画解説がついている点です。動画があることで、子どもたちが自宅でも自分で学習できるのが大きなメリットだと感じました。

現在の活用状況について、教えて下さい。

基本的に3ヶ月クールでカリキュラムを組んでいます。まず確認テストで英語と数学の理解度をチェックし、それに基づいてカリキュラムを立てます。3ヶ月後には再度確認テストを行い、次の単元に進むというサイクルです。動画と紙教材(動画ノート)は半々くらいか、若干、動画ノートの方が多いくらいの割合で利用しています。

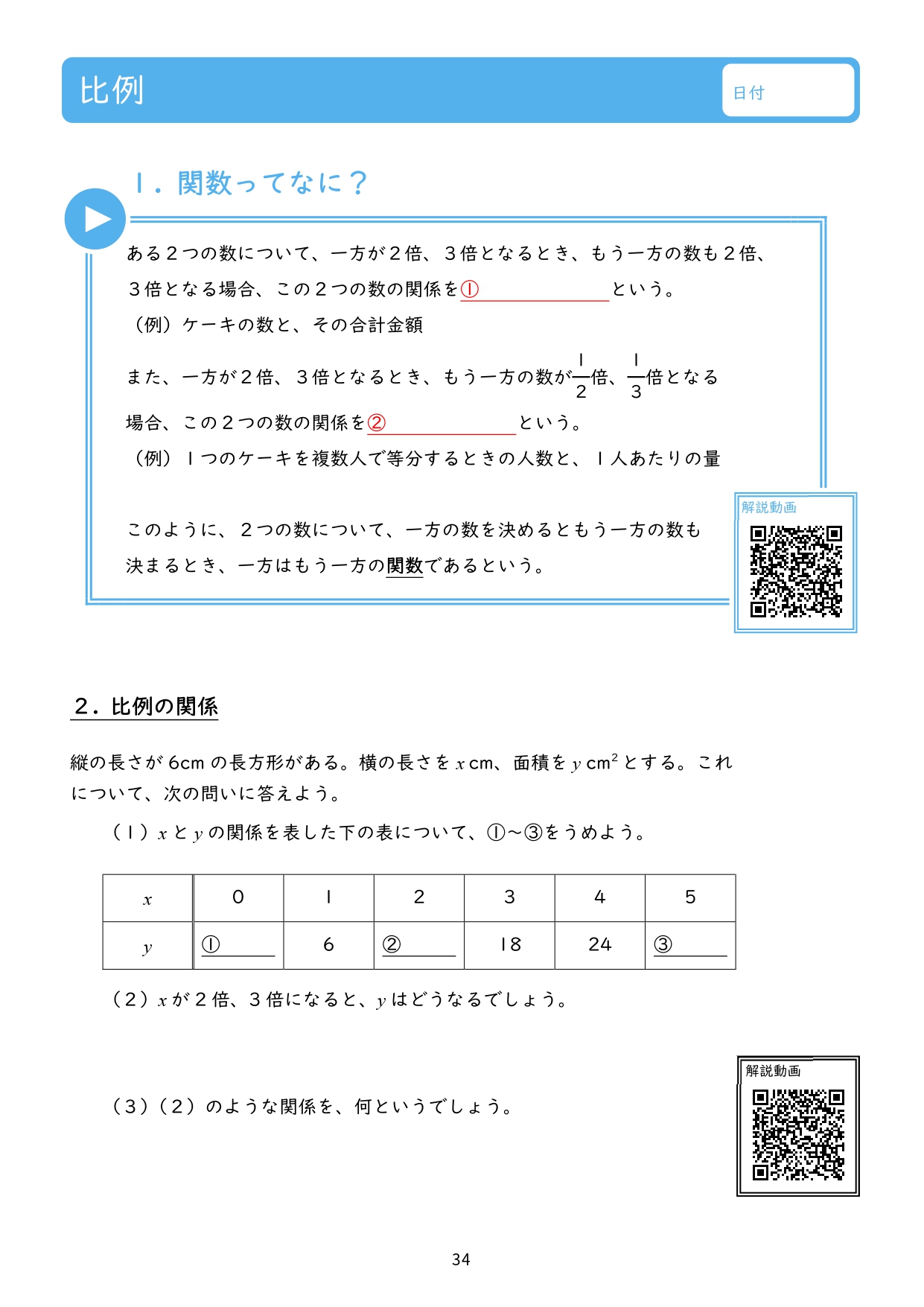

テキスト教材『動画ノート』は映像授業に連動したテキスト教材

PDF形式で提供されており、印刷して利用できる

eboardの導入で、子どもたちにどういった変化がありましたか?

eboardを利用し始めてから、子どもには大きな変化があり、私たちスタッフも手ごたえを感じています。

特に印象的なのは、現在中学3年生のある生徒の変化です。中2の7月頃から、eboardを始めました。正負の数(中1数学・最初の単元)から始めて、約1年間で中3の数学に追いついてきています。

理科と社会も今年4月から始め、約4ヶ月間で中1の内容を終え、中2の途中まで進んでいます。とても効率的に学習が進んでおり、子ども自身も「地域外の高校を目指したい。いけるんじゃないか」という手応えを感じて、前向きに学習に取り組んでいます。今まで文字式や方程式、正負の数ばかりやっていたのが、一次関数や因数分解などもできるようになり、とても楽しそうですね。

また、書くことが苦手な子どもも、eboardを約1年利用することで自身の学年相当に追いつき、数学は中3の内容まで進めています。

訪問支援をしている子どもも、週に1回1時間程度の学習ですが、eboardのおかげで半年で1年半分の内容に追いつくなど、驚くほどのペースで学習が進んでいます。中学1年生の時に学校に全く通えなかった子が、中1の冬からeboardを使い始め、約3ヶ月で方程式(中1数学の半ば)まで追いつきました。その自信から中学2年生の時、数学の時間に少しだけ登校できるようになりました。これがさらに大きな自信となり、今では数学はどんどん先の単元に進んでいます。

eboardは、何から手をつけて良いか分からないほど学習が遅れてしまった子どもたちにとっても、カリキュラム表を見せることで「3ヶ月でここまで行こうね」という具体的な目標設定ができ、それがモチベーションに繋がっています。「週に1回、1単元ずつ進めば、3ヶ月で学校の半年分が終わるよ」と伝えることで、やる気を出して頑張っている子どもがいます。

スタッフにとっても、eboardは非常に助かっています。以前は子どもたちがバラバラの紙教材を持ってくるため、毎回教材を探したり、かさばる教材を管理したりするのが大変でした。eboardで演習が足りない場合には、他の教材で補っていますが、基本的にはカリキュラムを立てて進捗を確認するだけで済み、準備が格段に楽になりました。

また、eboardには動画がついているため、スタッフがつきっきりで教える必要がありません。やる気が出ない最初の段階の子どもには私たちがサポートしますが、一度軌道に乗れば、子どもたちは動画を見て自分で学習を進めることができます。これは非常にありがたいですね。

オンライン学習支援でのご活用はどうでしょうか?

私たちの活動拠点は徳島県南部ですが、オンラインでは県西部の子ども食堂とも連携して、オンライン学習支援をしています。これが非常にうまくいっていて、子ども食堂さんが現地でリアルの支援をしつつ、私たちがオンラインで学習支援をし、出席扱いになっている例もあります。このオンライン学習支援ではeboardを全面的に活用しています。

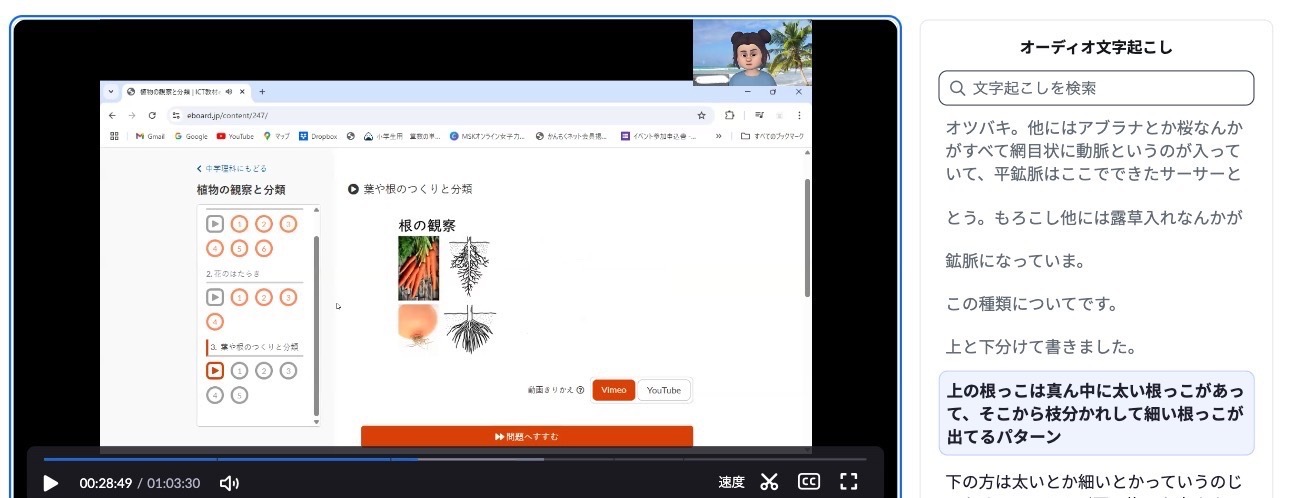

これは中学3年生のある生徒がeboardで理科を勉強しているところですね。大学生のメンターと一緒に、画面共有しながら、学習しています。タイムラグが生じないよう、生徒側の画面を共有してもらっています。こうしたオンラインとリアルのハイブリッド型支援モデルが、地方における不登校支援の今後の鍵になるだろうな、と感じています。

最後に「学校に行きづらいな」と感じているお子さんに向けて、メッセージをお願いします。

今の時代は、いろいろなツールがあります。やろうと思えば、いくらでもやり直すことができるし、いつからでもスタートできます。全部自分一人でやらなくていいし、いろいろな人やツールを頼りながら、一歩踏み出してみたらいいんじゃないかな、と思います。